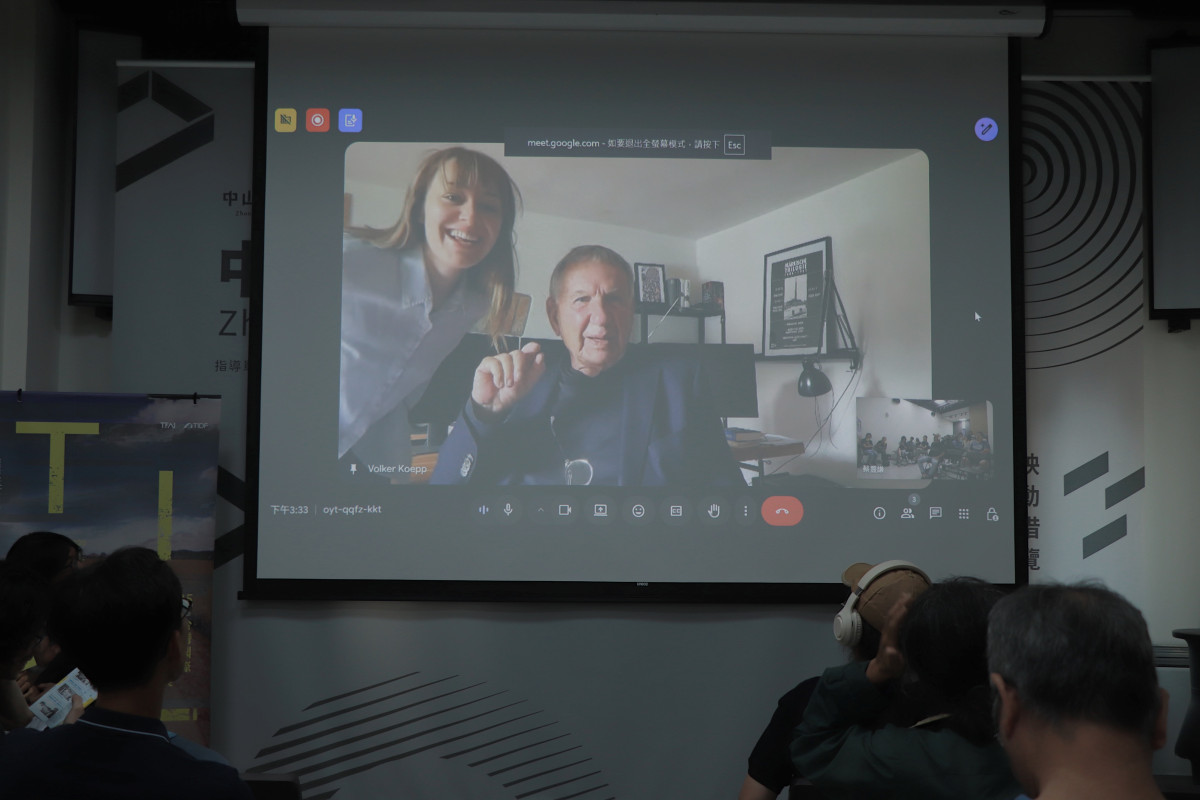

弗柯・克普導演座談

時間:2025.06.07 SAT 15:30

地點:中山73影視藝文空間1樓

主持人:林木材

出席影人:導演 弗柯・克普 Volker Koepp

口譯:王方孺

攝影:翁皓怡

主持人

我們現在是三點半,導演那邊是早上九點半,那我們先請導演跟我們自我介紹一下或打個招呼。請問您可以看得到我們嗎?

弗柯・克普

哈囉,這是我女兒Laura,她剛剛幫我搞定了所有視訊設定。我幾年前都還在用那種很笨重的35mm攝影機拍攝,對這些非常不熟悉,但現在一切都沒問題了。

像你們剛才看的兩部紀錄片,也都是用膠卷拍出來的,不知道剛才放映品質如何,不過檔案館都還存有這些片子的35mm拷貝,有時戲院也會用35mm放映機來放映。

主持人

我們先請導演談一談他工作上的經歷好了,剛剛你們看的影片是他在東德電影局時期,就是DEFA(德國電影股份公司)時期所拍的,裡面最敏感的應該是他在第二部片(《布蘭登堡二部曲:荒原與沙》)裡,把第一部(《布蘭登堡首部曲:磚塊工廠》)不能放的片段加進去。能不能談一下在東德電影局工作的時候,是不是有明確指定哪些可以拍,哪些不能拍?

弗柯・克普

DEFA是東德當時隸屬於國家的一個電影公司,底下有非常多的部門,有劇情片,還有紀錄片的部門,在柏林和巴貝斯柏格(Babelsberg)都有分部,我們不屬於電視台那樣的政治宣傳部門,而是文化部門。雖然東德電視台通常會放DEFA製作的紀錄片,但我拍的影片,例如采德尼克和維茨托克紡織女工的作品,卻沒有放過。

嗯⋯⋯這總是有點難以解釋,但我們的確是比較幸運的,因為我們的作品有時還能送到像是柏林影展、奧伯豪森國際短片影展這樣的地方參展,這多少給了我們更多的自由,有點像是運動員被送去參加國際賽一樣,我們的作品也因此被看到,也給了我們更多的支持。

剛才提到的電影審查,首先會在製作部門內進行,通過後,影片會被送到文化部的電影總局,在那裡會做出最終的核決。不是所有片子都會通過,有時候要等半年,甚至一年才知道結果,但我們當時並不覺得自己特別被壓迫,至少不像現在某些國家那樣。

我在1988年拍攝《布蘭登堡首部曲:磚塊工廠》的時候,其實就能感受到東德快要瓦解了;對渴望了解的人而言,這是顯而易見的。關於這些影片的背景——我們當然沒有在片裡明說——當時拍攝關於工人、一般人的影片時,他們會被視為共產體制下的「統治階級」。但當你真正身處工廠時,你會發現根本不是這樣,他們其實是在艱困的條件下工作,有時是非常原始的,就像你們在片中看到的磚塊工廠。

在審查的過程中,有時甚至會上報到政治局,這些官員看了會覺得好像被冒犯到,但對我們來說倒也不是真的很危險,如果有人不想做了,就會跑去西德工作,我有很多朋友和同事都是這樣。

《布蘭登堡首部曲:磚塊工廠》一開始其實沒有通過,我原本堅持不刪任何東西,但到了1989年情勢明朗,一切似乎要結束,東德真的要瓦解了,我就想說把一個場景剪掉、再送去審查看看,通過後還去參加了曼漢姆國際影展並獲獎。也是在同一年,1989年秋天,我們就記錄了東德瓦解的示威遊行,包括在采德尼克、維茨托克,以及波羅的海的漁民,1989年就是所謂的「轉型」(Die Wende)。

1989年是變革的時代,那是二戰以來,我們第一次看到人們為了「轉型」、改變而歡欣鼓舞的畫面,那真是美好的一年。現在回想起來,我覺得能夠經歷這樣子的事情、這麼大的事件,有機會把它記錄下來還蠻幸運的。

我出生在1944年、二戰剛結束的時候,我媽媽帶著我和三個姊妹一起逃難,我們先是在一個村莊,然後到了格來斯瓦德(Greiswald),最後在1949年到柏林,我在柏林開始上學。接著在1953年,東柏林和東德其他城市開始有了示威行動,那是一個改變的時刻。柏林曾經有蘇聯的坦克軍營,我也是在那時第一次親眼看到蘇聯士兵在我面前把一個人槍殺了。然後1956年是匈牙利革命,1961年柏林圍牆就蓋起來了。在那之前,我們還會來來回回地去西柏林的電影院。

接著是1968年,蘇聯的坦克又開進了布拉格,那時候我已經在波茨坦—巴貝斯柏格的德國電影學院念書,因為有和布拉格的學生聯繫,所以我差點被學校開除。下一個轉捩點就是1989年,可以說是一個幸運的轉折。

主持人

剛剛導演提到他的出生經驗,其實在這次的選片裡,有一部叫《柏林—斯德丁:時光軌跡》,就是在講他成長的故事,大家有興趣可以看。剛剛導演講到這麼多,其實他作品裡有幾個很重要的元素,譬如說時間、地景、人物,那我知道的是他每拍一部片,其實就會跟那個地方、跟那群人產生一個很特別的關係。我們也請導演分享一下,在「布蘭登堡三部曲」裡面的這個小鎮(采德尼克),對他來說有沒有什麼特別的意義?

弗柯・克普

其實在《布蘭登堡首部曲:磚塊工廠》、《布蘭登堡二部曲:荒原與沙》裡面,我沒有特別特寫哪一個人物,這跟我其他作品的手法不太一樣。當然現在的情況又不大一樣了,但我從來不會特別凸顯背後的政治發展,而是不斷嘗試描寫人物的生活,也會一直去拜訪他們,有時帶著相機,有時不帶,長期下來就累積了很長的觀察和記錄時間。「維茨托克女工」系列就是這樣,我已經拍攝了將近50年。我最近又再次拜訪了在烏克蘭、從1998年開始拍攝的被攝者,如果你願意的話,拍攝紀錄片可以說是一個終身的計劃。

當然在拍攝的過程有時候也很痛苦、很傷心,像是1989年,也就是拍攝「布蘭登堡三部曲」的時候,像我剛才所說,其實是充滿希望的,大家覺得冷戰都過去了,到處都充滿希望,我記得那時去俄羅斯拜訪朋友的時候,大家都很開心、很樂觀。但是2012年我再次拜訪烏克蘭的敖德薩、黑海、波蘭、立陶宛、白俄羅斯的時候,就慢慢發現情況越來越糟,尤其是從2000年普丁上任以後。我有時會覺得,二戰並沒有在1945年完全結束,現在有時會聽到在柏林近郊發現二戰殘留的未爆彈的消息,烏克蘭現在也是如此,這場戰爭好像永無止盡。我還記得在拍片時,祖克曼女士說過20世紀是個悲傷、痛苦的時代,但現在的21世紀似乎也是。

主持人

剛才導演提到的是《茲威林先生與祖克曼女士》,是講納粹大屠殺後兩位倖存者的故事。那看看觀眾有沒有其他問題,我們可以提問。

Q1

我想問三個問題。第一個問題是我曾經看過一部2006年的電影《竊聽風暴》(The Lives of Others),那裡面描述的東德,幾乎就是一個到處都有特務監控的環境,尤其是像導演您這種重要的藝文工作者,身邊可能也很多人在監控您,不知道您是不是有感受到被監控的感覺?這是第一個問題。(主持人:你先問兩個就好)好,第二個是您等於出生就是在東德的環境長大,那在您的生命歷程當中,您自己會強烈感受到自己活在資訊封閉的國度嗎?你會覺得很難接觸到西方世界、非共產國家的資訊嗎?你會有這種感覺嗎?如果有這種感覺的話,你年輕的時候會想要克服,或用什麼方式去接觸嗎?

弗柯・克普

我不是在東德(DDR)出生,我是1944年出生在德意志帝國(Deutsches Reich),直到1949年東德成立前,仍然被稱為蘇聯佔領區(SBZ)。就像我先前所說的,1953年我們才經歷示威、蘇聯的坦克來到柏林,但其實在東柏林跟西柏林之間是有一定的自由的。像是我們放學回家時,會去西柏林看美國片,之後再回到東柏林看蘇聯的片,那時還不是那麼封閉的環境。加上我們那時候除了有東德的電視台,也有西柏林的電視台,所以我們一直都可以接受到一定的資訊。

當然在1961年柏林圍牆建造以後,情況就變得比較限縮了,但還是可以接收到資訊,並不是那麼與世隔絕。即使在1989年前後,有人在柏林圍牆逃往西柏林時被射殺,但其實在此之前,已經有很多人去西柏林了。如果真的要以正統的管道去西柏林,也可以申請簽證,只是可能要等個兩、三年。只能說要去所謂的西方世界、開放的自由世界,一直都有一定的機會,只是有不同階段,第一步先想辦法去西柏林,若無法的話,再想第二步可以怎麼做,整體而言並沒有真的那麼封閉。

那關於第一個問題,秘密警察當然存在了很長的時間。1989 年我們可以查看自己的檔案,我和兩位朋友就被列為監控對象(Widersacher),我們被認為不符合社會主義大學的標準,我的朋友 Thomas Brasch 是個作家,還被抓去坐牢。我們一直生活在這樣的狀況下,但也不像其他或現在的一些國家那麼危險。

Q2

導演您好,我主要想問第一部采德尼克現在的地景跟這些工廠,因為我們知道德國以文化資產保存著稱,那現在采德尼克、還有那座橋,它是都已經變成非常熱鬧的城市嗎?還是變成文化資產的一部分?

關於第二部片,我也好奇裡面的女工說她們被左派政黨騙了40年、信任耗盡,那她們在1990年3月18號重新投票……雖然最後有投票的結果,但我比較好奇的是她們在CDU、SPD跟SED 這些政黨中,她們多久又開始相信這個民主制度?

弗柯・克普

現在采德尼克是列為古蹟來保護,那個橋其實有翻新過,所以長得跟之前有點不一樣,但是整個采德尼克我覺得還是很美,甚至比西德的一些類似規模的城鎮好看,因為他們投入了很多資金來維護。那些磚塊工廠很快就都關閉了,現在有一個博物館,可以看到磚塊的製程、裡面的窯等等。至於環境保護的狀況就不同了,那附近有一塊像自然生態的保護區,其他就是作為工業用地。這也是我在其他作品中常探討的主題。

主持人

第二個問題,可以說是這些女工對於政府、左派政黨的信任已經瓦解了,那她們怎麼重建對民主制度的信任?

弗柯・克普

以現在的選舉來看,德國極右翼、另類選擇黨(AfD)的勢力一直上來,在上次的地方選舉,甚至是中央的聯邦議會選舉,得票率都可以到30-35%。這整個歷史脈絡非常複雜,狀況也有所不同,在過去20年,許多國家都有右傾的趨勢,像是現在的匈牙利,或是上週波蘭的總統選舉,我自己是覺得蠻不樂觀的。

對我來說紀錄片的意義就是記錄當下,像現在回顧這35年前拍的影片,可以看到當時的采德尼克或其他地方長什麼樣子,當時的人是怎麼想的,又或是我們現在回看時是什麼感覺。我現在也會一直被邀請回去采德尼克,有時看之前的片,大家也會笑說那時看起來真的蠻糟的。

主持人

因為時間關係,我們就開放最後一個問題,看有沒有觀眾要把握機會。

Q3

我們剛才有看到磚塊工廠那些工人,他們想說既然二戰、戰爭都結束了,那他們就保持樂觀的心情,但30、40幾年後,發現社會主義好像沒有他們想像中那麼美好,這時候就有一些不安或是失望。那他們在東德瓦解、接觸到自由主義或資本主義之後,他們的想法是什麼?他們眼中的自由是什麼?還有這些市井小民之後的生活變得怎麼樣了?我也蠻好奇導演雖然並不像其他在東德的人們一樣,一天到晚基本上就是工作、比較少接觸到自由主義,但我還是很好奇導演對於自由主義的想法,謝謝。

弗柯・克普

在1945年、二戰結束之後,其實大家經歷了很多,像是政治上的轉變、整個體制的轉變,又或者是國家社會主義、納粹政權,其實都深刻地寫在德國人的身體裡,至今都影響著我們。現在大家可以再次感受到反猶太主義在德國某些地區逐漸抬頭,但是現在這樣的社會民主自由的政治形態,是當時在1989、1990年萊比錫示威遊行的時候,由人民選擇出來的。

這個問題也是現在一直反覆出現的話題:東德人之間有著什麼特別的關係,他們又在期待一個站在頂端、更強勢的領導人,還有仇外心理等等。那些曾經呼喊自由的人,現在卻想限縮自由,這真的很可怕,甚至有點瘋狂。我在現在住的村裡問鄰居說你們選舉選誰,可以強烈感受到右翼民粹主義的傾向,在采德尼克其實也有這樣的感覺。很難想像過去發生過的事情,又再次發生。針對這個問題,我其實也沒有具體或明確的答案。

主持人

那我們最後看看導演還有沒有要跟我們說什麼。

弗柯・克普

我可不可以問個很簡短的問題?(全場笑)

其實在五年前我就曾經計劃來台灣,但是因為疫情的關係沒有成行,但也因為這樣,從那時起,我就開始比以往更深入地思考你們的生活情況。我找了一些台灣的文學作品,也蒐集了剪報,我這邊有一本很棒的書(拿出書本),陳思宏的《鬼地方》,你們知道嗎?是很棒的作品,他現在住在柏林,對於台灣的描寫非常精彩。

這當然又是一個很大的問題,俄羅斯和中國在波羅的海進行聯合軍演,演習地點也不斷延伸,難以想像未來會發生什麼事……在台灣的你們還好嗎?情況怎麼樣?(全場笑)

主持人

那我代為回答喔,怎麼說呢,還是要做好一切未知發生的可能性,但是這些已經變成我們的日常,所以不用太緊張,也不用太樂天,就是做好應該要做的準備。現在發生的很多事,其實也是對於台灣人怎麼思考民主制度一個很重要的考驗,人們怎麼決定民主制度,就會怎麼決定我們的未來。希望導演滿意這個回答。(全場笑)

弗柯・克普

當然,非常感謝,祝福大家一切都好,也特別感謝譯者,要為我翻譯總是不太容易。

主持人

我覺得導演的作品其實可以給我們非常多的啟發,尤其是他跟歷史、跟整個社會的變化非常有關係,在這邊也再次謝謝他參與這次的座談。

弗柯・克普

謝謝,期待下次見!