鄉愁總是比較美—求而不得的團魚岩 專訪《團魚岩》導演蕭瀟

「村口那塊名為團魚岩的巨石,相傳有隻神鱉苦苦修行升天,卻被天雷擊中,身首異處,落此為岩。村子以此命名,亦是這深山神話的回響。」——《2018TIDF節目手冊》

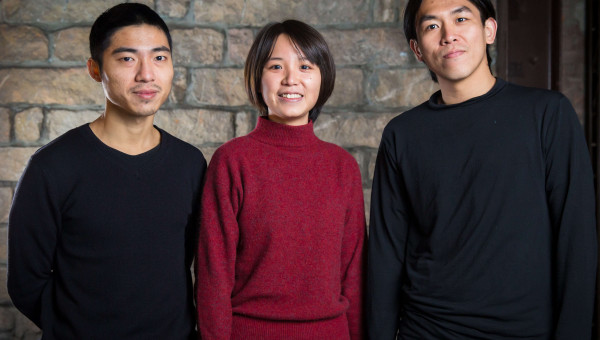

「影像」,對導演蕭瀟而言,像是書筆,也是動態的攝影,單純的紀錄下生活的點滴。略顯不羈的馬尾、T恤、牛仔褲,粗框黑眼鏡後的雙眼隱隱透露出的是長途旅行的疲累,也是穩定深沉的情感。

因為幼年身體因素,蕭瀟在湖南西部雪山山脈附近的小村落中度過童年。在這個被大山環繞、幾乎與世隔絕的環境中,默默地、累積了許多回憶與情感,插秧、趕雞、砍竹子,這些日常對於當時的蕭瀟而言並沒有特別的感動。然而直至長大後,從鬱鬱樹林邁向都市叢林的刺激、面對創作時的問題及衝突性的思考,就如同基因編碼似的,逐漸觸發了過去的情感。《團魚岩》是蕭瀟對於家鄉的紀錄,透過穩健的鏡頭、黑白如夢迴時的畫面、平凡的對話與動作,都是對於回憶的致意,也是反思「家」為何物的真切紀錄。

Q. 影片中絕大部分的背景聲音皆來自周圍環境,也因此讓人特別好奇在最後一段的畫面中,為什麼特別使用了一段「非自然」、且風格較為黯淡的配樂呢?

本來一開始的確是有想使用配樂,但後來經過多方考慮,以及考量到既然這是一部「自然主義」的片子,而且環境本身的聲音已經夠好了,再加上鏡頭的音韻性,若再多放音樂就會顯得畫蛇添足。 而最後畫面的部分,音樂的選擇其實是音樂創作者的感受,我告訴他這是關於一個村莊的消亡的片子,他藉由感受到的東西創作這首曲子出來,可以說是一首讚美詩,也是一首輓歌吧。

Q. 在拍攝的過程中有沒有意料之外的小插曲呢?

我知道拍攝日常生活其實會沒什麼變化,卻也不想要是線性敘事,希望可以多一些故事性的東西,心中會左右搖擺。我們日常的生活哪來這麼多故事。不過確實也有意料之外的橋段:在外地工作、傷了眼睛的民工回家了,那是他與妻子許久沒見面後第一次見面的畫面,所以老婆看到老公的第一反應就是看看他的眼睛怎麼了(在外地工作一隻眼睛失去視力),像這個就是我沒有料想到的,在畫面中很難解釋清楚,但是事實上是挺動人的。

Q. 以「團魚岩」為片名,想請問導演特別放置這個神話的故事有什麼想法嗎?

小時候神話故事已存在,湘西巫蠱文化比較多。平日的祭祀和此神話沒什麼關聯,敬拜菩薩、土地公是土生土長的信仰,平日村民們最親近的就是土地。對他們而言上帝比較遠,土地卻是他們賴以為生的生活環境,的確是比較切身相關的。神話則是失敗修道的妖精,某方面來說與被大山包圍的山城狀態有點類似,但重要的不是神話,所以把它放最後,真正希望能傳達的其實還是人們之間的生活,那這也是為什麼我要選擇用黑白、沒有太多時代的東西—是希望這部片子能在更廣泛的層面被討論。

我想呈現我們人最基本的生存狀態,每個人都會有自己的禁域、面對自己的內心狀態,雖然拍攝的人是我的家人,但是講的更多的是我們每個人都會遇到的。

Q. 想請問導演有兩段在拍攝自己外婆說話,而外婆大多都在談論關於自己對生死的態度,想問導演為什麼要特別從這麼多素材中選擇這些片段放進影片中?

這部片子我拍了兩年,這兩個片段看起來好像是我刻意去挑選的,但實際上這樣的一個老人,只要聊天聊半小時就一定會聊到這個(笑),因為她每天那就是她面對的問題,她有病痛,所以聊天時很自然的就會聊到這個地方,而這也好像也變成一種日常。 我們年輕人會想著要如何更好的生活,但老年人就是面對著自己的身體、自己的衰老,生死對我們來說看起來是一個很大的概念,但對他們來說,這就都只是日常罷了。

Q. 這個村落可說是導演的成長之地,想請問導演對於現代年輕人多離開鄉村、進入都市打拚,有沒有什麼想法或期待?

不會期待其他人如何。但另一方面覺得自己是很幸運的,因為還有個家鄉可以回,不像其他朋友可能經過幾次搬家,「故鄉」都已經不知道在哪了,城市人對小時候的記憶可能更加的難以守護:建築的改變、搬家、道路的更新等等小時候的環境根本不存在了,不像鄉村的人,似乎還是有個「家」可以想念。不過當然,現在村子裡的衰敗仍勢不可擋的,不可逆的面目全非,是宿命,是我們這一世代人所面對的問題。