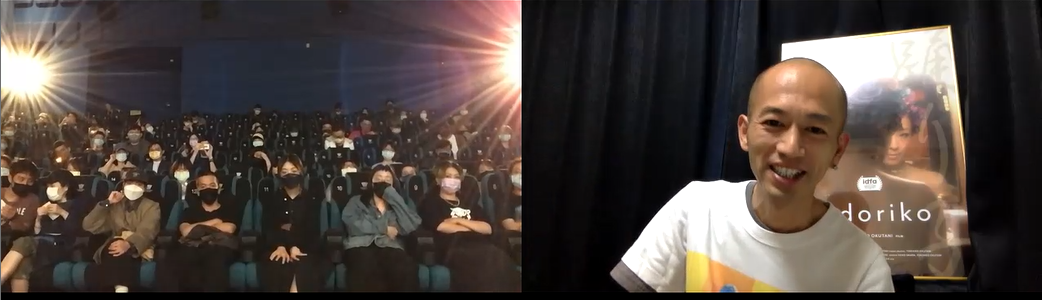

《踊子》映後座談(視訊)

時間:05.06(SAT) 21:54

地點:京站九廳

主持人:徐硯怡

影人:《踊子》導演 奧谷洋一郎

口譯:吳弈倫

主持人

各位觀眾晚安,今天是TIDF開幕的第一天,我們看的這一場是亞洲視野競賽的《踊子》。我們剛剛幾乎兩個小時的時間,我想全場觀眾在我們螢幕上面,見證了已經逝去的一個產業。今天我們也很開心邀請到本片的導演奧谷洋一郎先生,用現場連線的方式跟大家進行這場映後座談。我們是不是先用熱烈的掌聲來歡迎導演?

導演

大家好,我是這部片《踊子》的導演,奧谷洋一郎。不好意思,請容我今天用日文跟各位做QA,非常感謝各位在這麼晚的時間,我們放完已經很晚了,但是還是把它給看完,非常感謝各位。

主持人

好的,那我想就先由我開始來簡單地對導演問一些問題,我們今天也會開放時間給現場的觀眾。我不知道觀眾有沒有跟我一樣,在看影片的過程中,一直想著這個導演大概是一個什麼樣子的人。導演的年紀其實還滿年輕的喔,那大家可能也很好奇為什麼導演會選擇拍攝這樣的一個題材。所以想說,可以請導演先談一下為什麼有拍這部片的構想。

導演

其實這部片,我會開始拍攝的時間是在我大概30多歲中段的那個時候,也就是35歲那個時候。主要是因為,其實我這個人在拍片,看電影、拍電影之外我好像沒什麼興趣,所以那個時候我就想說,那我就找點有趣的事情來做,我就去那個脫衣舞場,想要去看一下自己沒看過的、去偷窺一下這樣未知的世界。

其實我剛剛說的那一段,有一半是開玩笑的啦。這是我第三部的紀錄長片,前面兩部其實都是拍像我爸爸媽媽,或者是阿公阿嬤那樣子年紀比較大的人。

我那時候我拍的是像我阿公阿媽那樣子世代的人,他們雖然現在都還健在,但是他們討論的都是一些過去的事情,他們身上是背負著一些過去的東西而活。但是我到了35歲呢,我就開始想說,像我這樣一個只看電影然後拍獨立紀錄片的人,我這個工作是不是可以繼續下去呢?所以我覺得有點煩惱。那我就想把這個焦點去轉到跟我同一個世代、大概就是30到35歲,這樣子族群的人物。另外呢,如果再比喻得更詳細一點的話,其實就像大學畢業之後你進到職場,你可能從事了一份工作,大概十年左右都沒有換過,那你這個工作或者是你這樣子的事情,可不可以繼續下去呢?所以我就轉而拍攝跟我同世代的、在脫衣舞場裡面工作的這些人了。

在日本有一句話就是說,「仰起身體、昂首闊步」,但是他其實有一點就是,「坦胸露背地去賺錢」,有這麼一句話,就是有「坦胸露背地去做一件事情」,形容很拼命的這種感覺。那個時候我就在想說,與其說「坦胸露背」,其實在日本真的有一群人是使用身體在賺錢的。他們可能是會裸露,也有可能不裸露,譬如說像運動選手,或者是一些表演人士,他們就是用自己的身體在謀生,然後把他當成是一份職業在繼續從事著。這其中我慢慢越來越有興趣的就是,那些真的在把自己的身體如同我們那一句話「坦胸露背」,然後把自己的身體用裸露的方式去展現給別人看,用這個方式去謀生的這些人,他們的狀態究竟會是如何?這也就是啟發我去拍攝這些脫衣舞孃的一些契機了。

另外還有一個重點是,如同我剛剛所提到的,這是我第三部長片。我其實年紀越來越大了,而我一直在拍一些獨立製片、獨立的一些紀錄片。我就在煩惱說,我這樣子工作可以繼續從事下去嗎?到了我現在這個年紀,還可以繼續做這樣子的職業嗎?所以我就在想像說,有一群人,當他們從學校畢業、不再是學生之後,他們開始從事的是脫衣舞的工作。這當中可能到了我這個年紀,30到35歲,他們不像運動員,他們的身體可能也開始慢慢變老了,然後可能也有點年老色衰了。另外,在日本有很多人覺得女性到了這個年紀,在日本的觀點是認為說,如果這是一個幸福的人生的話,或許應該要邁入婚姻了。所以這當中可能有些人就因此而不做這份職業了,有些人可能還持續著。所以我就在想說,藉由拍攝他們,我或許可以找出我繼續從事我拍獨立紀錄片這樣的一條路,可以帶給我的一些想像,而這也是我對他們產生興趣的一個很大因素。

主持人

的確如同剛才講的,我們透過螢幕把這些舞者的美麗與哀愁,很完整地成呈現在這個鏡頭之中。我想觀眾可能也跟我一樣好奇,這些極度私密的,或是女性之間,尤其這樣的身體工作者,他們對於身體或是未來的焦慮,甚至是能力上面的互相調侃,其實是非常深入的一個探討。我想要問導演是怎樣去接近這些受訪者?他們又如何對你這麼地敞開心房?

導演

如同我剛剛所說的,我在30多歲的時候除了拍電影跟看電影之外,我沒有什麼興趣。所以我就當一個觀眾去看脫衣舞秀,其實這個時間大約有四年左右,我從2013年變成一個觀眾的身分開始去,跟著他們一起去巡迴全國的脫衣舞場,去各個不同的地方看。看了半年之後我開始訪問他們,這當中我還是繼續以一個觀眾的身分去欣賞他們的表演。加上這零零總總的,我從一開始是一個純觀眾,然後再加上我拍攝的時間,一共是從2013年到2017年,持續了四年左右的時間。

我大概去了半年左右呢,其實像那些脫衣舞者,然後像脫衣舞場裡面的工作人員,甚至是會去看脫衣舞的那些粉絲們,其實大家也都記住我的臉孔了。所以大概在半年之後,我一個一個去寫信給這些脫衣舞者,說我想要採訪你們,他們也就同意了,所以才會開始進行這樣的工作。

當然那個時候,工作人員也有幫我,譬如說讓我進到後台去跟他們打招呼,然後他們才開始拍攝。當然這中間有一個很重要的因素是因為,在日本有一家報紙叫做「Sports新聞」,就是運動新聞。這家報社的紙其實就常常會刊登一些,譬如說情色的一些內容啦,或者是採訪一些比較情色或獵奇的內容。那個時候他們也有想要嘗試去拍這些脫衣舞孃,但是讓這些脫衣舞孃感受到說,導演想要拍的跟那些人想要拍的,其實是不一樣的,而且導演是跟他們同一個年齡層的,所以脫衣舞孃自然會感受到這樣子的不同,當然也就會慢慢地去接納。

主持人

所以,從剛剛導演的回答裡面,聽到一個關鍵字,就是導演說他鎖定這些對象之後,他用寫信的方式,來跟想要拍攝的對象溝通。我個人覺得寫信這個方式其實也是一種很復古的方式,很符合片中的情懷跟連結。裡面的拍攝是用Mini DV拍的,那這個在攝影素材上面,我們也可以知道它其實是一個上一代的手持便攜的拍攝器材。想要請問導演為什麼用這樣的拍攝素材?是怎麼決定用這個的?

導演

當然剛剛主持人有提到寫信的部分,如同我剛剛所說的,我在進行這部片,包含像採訪的這些時期,其實已經是2013年,也就是距離現在將近有十年前的事情了。當然現在來講,社群網路或者是個人社交媒體很流行,但是把時間拉到十年前,當時我自己是覺得寫信這個方式,其實對我來講是非常非常普通的一件事情,就是應該這樣子做。當然這跟我在學校受到的影響也有關,像我大學的老師,我在學校其實就是學紀錄片、學電影的,當時我的老師「佐藤真」,也是一位非常有名的導演;或者對我們來講是像「傳說中的紀錄片拍攝者」的存在,像「小川紳介」這樣子的導演,其實他們對那些可能出錢給他們的投資者,或者是他們拍攝的對象,或者是他們想要感謝的一些人士,彼此的往來都是寫信的。可能有一些部分我是在書上所閱讀到的,但是這樣子的東西,可能間接也受到了他們的影響,所以當時我也就是會用寫信的方式去跟被攝者進行一些交流。

至於會什麼會用Mini DV來拍攝呢,其實有很多的因素。但我簡單地講,這是我第三部長片,我前兩部也都是用Mini DV來拍攝,所以我第三部也決定還是用這個東西繼續拍攝。

還有一個很重要的因素,那也是我自己在拍攝紀錄片、拍攝電影的時候,那個時代其實我用的就是Mini DV,如同我剛才所說的。而我對於Mini DV所呈現的4:3這樣的螢幕比例,我是非常喜歡的。可能現在的人都會選擇用智慧型手機,或者是你在YouTube上面所看到的,很多都是類似16:9這樣的一個比例。但是對我而言,因為我一開始拍的概念就是4:3的影像概念,所以我就覺得說,我好像接下來拍的第三部片也應該要用這樣子的比例,再加上我也很喜歡,所以我就還是持續用這樣的方式去進行拍攝。

當然也有人會說,其實現在去拍16:9這樣比例的攝影機,你還是可以把他調成4:3去拍。但是我當時拍攝的方式是,我把攝影機架在這邊,我人在後面,然後我用所謂的觀景窗去看到我拍攝的一些影像。我就覺得我當時實際上在拍攝現場碰到的那個影像,就應該要是4:3的呀。所以如果我現在用智慧型手機去拍,他所呈現的、我看到的還是會是16:9的畫面,我可能需要之後再把他調成4:3的。所以我希望我在現場,我在觀景窗裡面看到的就是4:3的畫面,所以我還是選擇用Mini DV去拍。

其實我這部片創作的一個很大的動機,可以說是中心思想,或者是我想像的一個畫面,就是我想要描述的是,其實很多舊的東西結束之後,新的東西會進來;而新的東西慢慢地變舊之後,可能又被其他新的東西給取代了。所以,其實這就是一個不斷汰舊換新的循環。我要如何把這個概念用影像去呈現出來呢?我想到的也是Mini DV。現在有很多高畫質或者說4K的攝影機可以去拍,可是我覺得,如果我用Mini DV去拍攝,用比較古老的拍攝畫面的畫質,去呈現一些我想要告訴大家的新事物,一樣的有一種汰舊換新的概念。所以我在後製的時候,我也拜託他們,幫我把用Mini DV的畫面調成所謂的2K,不要像是現在的4K這麼清晰的感覺,這個部份我也下了一些功夫。

其實電影這個媒介,以現在的概念來講,包含它的表現方式也一直在轉換。大家可能已經選擇用非常高畫質的攝影機去拍攝,但是就我的一個想法,其實我一直希望就是說,能夠讓新舊都能夠融合。所以包含我非常喜歡的一些導演,可能有一些還是選擇用35釐米去拍,然後再把那個畫面做一些調整。當然以這個部份來講,我沒有辦法用35釐米去拍,但是我希望能夠呈現的是一種,就是在這樣子舊的畫面之下,然後去做一些新的嘗試、新的調適,呈現出這種汰舊換新、新舊融合的概念,所以在這個地方我才會下這麼多的功夫。

主持人

好,那我們是不是趕快把時間開放給現場的觀眾,有沒有觀眾有問題?我們前面有一位,等一下麥克風。

Q1

首先要講的就是,覺得奧谷導演非常用心,整個拍攝過程鏡頭語言的運用,還有題材的選擇都讓人感到他的用心。有三個問題想要跟導演請教,那我很快講。

(主持人:我們要不要先問一個,然後先把時間交給其他的觀眾,如果有時間我們再回來問。你先挑一個最重要想要問的。)

Q1

好,就是在這個劇場的空間,除了我們看到舞者們平常的對話,還有他們的一些獨白,還有導演的鋪陳之外,滿好奇就是說,好像導演刻意的不去對經營者或對觀眾做訪談,甚至對舞者的訪談也是透過鏡子反射的方式去訪談。這部分設計背後的概念是什麼?然後就是說,甚至是不離開劇場這個範圍,譬如說導演他不會說跟著舞者離開劇場的時候去跟拍、訪問。我想問這個背後的概念是什麼?謝謝。

主持人

拍攝者有意識地聚焦在某一個場域,或是透過反射的方式看到這些舞者對話的方式。同時他拍攝的視角也是維持在一個比較侷限的。

導演

為什麼會透過鏡子呢?因為就如同我剛剛所講的,我去拜託這些脫衣舞孃接受我的採訪的時候,我就有跟他們講說,我希望採訪的是不一樣的東西。這跟我剛剛提到的「Sports新聞」那樣子去拍攝一些很獵奇的、把他們一些情色的照片用黑白影像去印在報紙上的那種感覺是不一樣的。我希望呈現的是最真實、最原始的一個自己,而這些脫衣舞者在後台裡面,他們最真實的那種坐姿、他們生活或者是工作方式,他們就是面對著鏡子在講話的。所以我希望能夠、我也就這樣子去拍攝。

因為這些舞者他們在後台都非常地忙碌,所以即使有兩三位舞者同時在後台這個空間裡面,他的對話方式也會是,這邊坐一個舞者、這邊坐一個舞者、這邊坐一個舞者,彼此在看著鏡子然後邊講話,可能有時候會這樣子稍微轉頭去跟旁邊的舞者講一下話。所以這樣子的一個方式,對於舞者本身而言、對於後台這樣的一個空間而言,都是如同再一般不過的,我也希望呈現的就是他們最自然、最原始的一面,所以才會這樣子去拍,呈現出他們最自然的部分。

其實我們有拍所謂的舞者在移動的一些鏡頭,但是並沒有用在這部電影裡面。先說一下我們這部片的工作人員最多就是三個人,當時在拍之前就已經有設想說,這些脫衣舞者他們移動的方式,其實在日本我們也都有經歷過,譬如說像是去搭船、搭國內的飛機、搭新幹線、搭夜間巴士等等的。但是因為這部片,要傳達的並不是「一個舞者開始開啟他的旅程」,而是我們希望能夠在一個脫衣舞的劇場裡面,去呈現出舞者有來、有去,他們進來又離開的這種感覺。所以即使後來有拍了,我也覺得不要用在電影裡面。即使我們有設想到他們可能的移動方式了,而我們也盡量不要去拍。

主持人

還可以再最後一個問題。我們可以有一個很簡短的問題,最後一個。

Q2

我只是想問一下,在疫情之後這些脫衣舞者他們的生存狀況。

主持人

其實我們在影片最後看到,它其實已經是一個結束的產業了。

導演

如同我剛剛所說的,我這部片拍攝完畢是在2017年,那個時候在剪接跟後製方面,我就花了一定的時間。所以在那之後我就比較沒有去脫衣舞場了,這個部份先說明。但是我有跟他們說,後來電影完成的時候,我有跟我拍攝的這些脫衣舞場的可能是老闆也好、社長也好,還有些所謂的脫衣舞者也好,我有跟他講說我的電影完成了,請各位來看。但因為現在的疫情嚴峻,所以請務必小心這樣子。但是有一件事要提到,就是以前他們是可以握手,然後給小費的。但是現在這個部分其實是無法握手的了,這是我現在僅知的一個部分。

主持人

那麼,很可惜喔,奧谷把每一個問題都回答地非常盡心盡力,所以我們今天時間拉得比較長。很可惜時間結束了,那我們再次掌聲謝謝導演。今天是影展的的一天,後面也還有場次,歡迎大家推薦給親朋好友。