《北將七》映後座談

時間:2023/5/27(六)

地點:屏東縣立圖書館總館

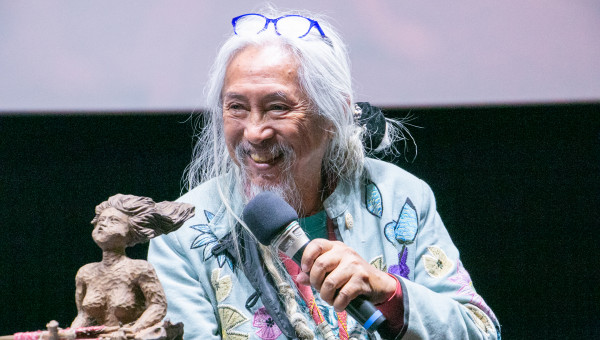

主持人:楊子暄

影人:《北將七》導演黃信堯

主持人:

大家看完片應該都還沈浸在影片的氣氛當中,我就先提問。阿堯導演當時搬到台南之後過幾年開始拍攝,大概歷經了12年完成這部作品,能否先請導演簡單介紹一下,一開始為什麼會突然開始想拍攝?或是是什麼樣的機緣讓你開始拍攝?

導演:

因為我從小一直搬家嘛,搬過非常多地方,然後到現在為止七股大概是我住過最久的地方。 我搬家基本上都在台南搬,但去北部不管念書、工作的時候也是一直搬,我爸媽搬家我也搬家,但七股算是我住最久的。會搬到七股是2005年的時候要找一個地方住,然後就找到七股,因為七股離台南市不會太遠,我跟我父親在七股找了一個房子,就住在那邊,比較便宜啦。然後兩個人開始住在那個地方,一直到現在也十幾年了。

因為本來拍紀錄片,對新的環境就會有些好奇,就開始一點一點記錄。但這個片子真正開始使用的畫面是2009年,因為09年之前的畫質比較差,就一直沒有剪進去。會起心動念主要是我在09年拍了一部紀錄片叫《帶水雲》,它是記錄雲林口湖鄉,當時我都會沿著西濱公路台61往口湖鄉去,沿線就會經過七股、將軍、北門,台南三個沿海的鄉,那時候還是台南縣。然後就想說,好像在拍雲林縣的時候,也應該回過頭來拍自己居住的地方。那時候剛好就是縣市合併,台南縣、台南市要合併,然後我心裡就有點賭爛(笑)。因為其他縣市升格都是因為人口的關係,只有台南縣市合併說是因為什麼歷史文化吧啦吧啦,我覺得就是因為一些政治的算計所以要把它合併,我自己覺得啦。我就覺得合併之後原本的台南縣會不見,所以就在想是不是應該要把這個自己生活的地方記錄下來。所以從09年就開始這樣一直拍、一直拍,然後中間有陸續剪,然後又停止,然後又再繼續拍,又再繼續剪,前前後後有很多個版本,直到去年才完成了這個最終的版本。

主持人:

我想可能導演一開始的起心動念是個很簡單的動機,就只是想拍下自己生活的地方,所以也影響了這部片最後長成的樣子,就是大家看到的,是以日常地景或是勞動為主。那也延續剛剛阿堯導演講的,其實在大家剛剛看到這個180分鐘的版本之前,還有過好幾個版本,甚至有20分鐘⋯⋯

導演:

對有20、60分鐘,然後還有什麼168、185分鐘的版本,反正最後就決定是180分鐘,取一個整數啦,就覺得這個整數聽起來比較吉祥。(全場笑)

主持人:

其實我自己之前在看180分鐘的時候,覺得大家看到片長可能會有點嚇到或是卻步,可是觀影過程中其實就是跟著影片去感受時間,也不會特別覺得那麼久。但我後來聽到有60分鐘,甚至更短的版本的時候,就有點難想像那時候的片子是也是這個風格嗎?或者它的結構是?

導演:

其實那時候剪180分鐘,就覺得在這種地方播是最好的,因為你可以睡覺然後醒過來都還接得上,然後可以睡好幾次,而且天氣這麼熱,其實我是覺得還蠻舒服的,我覺得看片子睡著是一件還蠻好的事情。

然後因為我09年開始拍這部片子,其實經歷了很多我的很多作品,包含《帶水雲》啊,《沈沒之島》、《阿里八八》、《印樣白冷圳》、《雲之国》 ,光紀錄片就五部了,然後還有兩部劇情長片《大佛普拉斯》跟《同學麥娜絲》 ,然後還有短片,所以整個等於是十幾年,整個創作的風格一直在改變。那早期當然我拍紀錄片會比較在意分鏡、人物啊,直到2015年之後,在拍《雲之国》的時候開始著重於鏡頭底下的變化,其實就是我們人平常的眼睛的視覺經驗。因為我們看東西,例如說我剛進來這邊我一定是一個全景,不可能zoom in、特寫、跳畫面,所以我後來開始自己創作的方向,就會想像一個人體的視覺經驗,就是一個一個進入然後從中間慢慢去觀察,所以我就覺得應該攝影機要靜止,然後有一段長一點的時間,讓觀眾自己去發現景框裡面的變化,即使沒有變化也沒關係,你可以自己去關注。其實就像是你來到圖書館也是,一定是你會開始看,只是我們人體身體會移動,但我們沒有辦法zoom in,這是我的概念,所以後來我就會比較是趨近於這個攝影的風格。但因為拍了十幾年,歷經不同拍攝方式,所以我在剪輯的過程中,會盡量讓影像的風格能夠統一,我覺得那是比較困難的地方。

主持人:

回應導演剛剛講的人體的視覺經驗,其實我覺得簡單來說就是凝視。那其實這也呼應到這部片的英文片名《A Silent Gaze》,就是一個很寧靜的凝視。我自己對片子還有很多的好奇跟問題,可是就是機會難得,我們先看看觀眾有沒有任何問題想問,不管是對剛剛放映的片子啊,或者是對阿堯導演的創作有任何的好奇或是想要分享的,都可以舉手。 啊好,稍等一下麥克風,因為這樣大家才聽得到,謝謝。

觀眾1:

我想原本想說這是比較小場次,所以就不用麥克風大家都聽得到。阿堯導演我看完之後有幾個提問想要跟您請教,第一個就是剛剛主持人有提到這部片的英文名字叫《A Silent Gaze》,那我想說是不是跟過去劇情片的敘事手法不太一樣,就是在《同學麥娜絲》跟《大佛普拉斯》這樣子的作品裡面,阿堯導演有比較多的實際的現身,但這部片卻沒有。可能頂多就是跟一些農友或漁民有些簡單的互動,但基本上很多都是自然音或是背景音來做呈現,那是不是希望在觀影的我們能夠去聽去看,然後自己在這個情境中去感受?

另外一個是,那個gaze就是凝視,我在鏡頭裡面也看到蠻多不管是漁民凝視著大海,或是說長者們互相對看然後相視不語的畫面,是不是也是一種凝視?最後就是我很好奇有一幕,您跟一位阿桑在那個忘記是挖蔥頭還是牛蒡的片段,她問您住在哪裡,然後您回答說在鄉公所的後面還是哪裡,然後阿桑就回答說她是在哪個村莊的。我覺得那個相對位置跟地理的概念,是不是也是說明了您是一個移動者,然後她是一個在地人的眼光來回應這件事情?好,就是這三點,謝謝導演。

導演:

我一定會忘記所以我先回答。

主持人:

我會我會幫你記得,對你先你先回答。

導演:

我先回答凝視的一件事情。我覺得每個人的凝視不一樣啊,就像是我拍的跟你拍的一定會不一樣啊。例如說你去那個茶的魔手,你就覺得微糖很甜餒,所以要一分糖,啊可是我可能會覺得微糖不甜,可能要全糖,其實那是個人感知啊。所以我覺得凝視或是要給予任何東西定義不用那麼嚴格,其實像創作這種東西一樣,沒有一個標準,你有你的標準,然後尊重別人的標準這樣就好了,所以我覺得凝視這件事情就是自己開心就可以。然後,哎第一個問題。

主持人:

最後一個問那個你跟阿桑的對話,第一個問題其實就是說跟你的劇情片風格很不一樣⋯⋯

導演:

噢劇情片的風格。其實我是會一直不斷的去思考影像創作的風格,因為我也不是什麼印刷機,同樣一個風格的作品一直做、一直做 ,因為我覺得那對我來講啊有點無聊嘛。我自己喜歡做不一樣的東西,那不見得會成功,但是那個嘗試對我來講就是我人生最大的樂趣。

所以我紀錄片那時候一開始一定是比較傳統的方式,就是有對話、訪問啊然後探索關懷人性這樣子。到了像我2012年的《阿里八八》這部片子的時候,裡面拍阿里山嘛,所以我就拍吳鳳,然後有一隻馬,馬是假的,然後就是用吳鳳這樣一個既真實又虛構的故事,在講阿里山八八風災的故事。吳鳳是真實的存在,可是他的歷史卻經過被杜撰,我覺得是一件非常有趣的事情,所以我把我的紀錄片開始加入一些虛構的元素。那一件真實的事情,再跟另外一件真實的事情合在一起,你覺得是真實的嗎?我跟你講,其實廖添丁呢,那時候在逃亡的時候,他在竹崎鄉有遇到吳鳳,然後他們兩個有結拜為兄弟,你覺得有可能嗎?那我唬爛的,我剛想出來可以編這個故事,因為我覺得他們時代接近嘛,欸其實也沒有時代接近,一個在清朝一個在日據時代差很多哈哈。

但是我的意思就是,兩個真實的故事合在一起的時候,其實已經不是一個真實的故事,我自己覺得啦。所以我就是一直在探索紀錄片的很多種可能,到後來我才拍劇情片。例如有些人看《大佛普拉斯》,很多觀眾就會說我拍得非常真實,那它跟紀錄片的真實是有什麼不一樣?我覺得這是一件非常非常有趣的事情,對我來講我還是在探索。

那最後到了2015年的時候拍《雲之国》,它57分鐘只有54顆鏡頭,一句話都沒有,裡面也沒有什麼人,即使有人都小小的這樣子,就拍那個與那國島,日本離臺灣最近的那個小島。那你說它是真實嗎?可是那是我的視角,是我自己詮釋的真實。所以我覺得對我來講,我一直在探索創作的任何可能性,所以之前會配旁白,然後到後來就不想配旁白,到了《大佛普拉斯》的時候,旁白又加進去了。

其實我《大佛》的短片跟《大佛普拉斯》很不同,《大佛》對我來講我就是一個框,一個螢幕,我們在窺視肚財、菜脯在窺視啟文的行車紀錄器,一直不斷的在窺視,就像以前還有壹週刊的時候,我們透過週刊在窺視別人的生活,就是我們在窺視肚財、菜脯,然後窺視他們在窺視他老闆的生活。所以我那時候就是是一個框,透過一個框,再透過一個框,螢幕穿透貨櫃的窗戶,再穿透行車紀錄器的螢幕,那是我的概念。可是到了長片之後就開始扭轉,所以對我來講就是要不斷的去思考這些東西,我覺得那很有趣,但不見得成功。那什麼叫成功?我覺得也不見得(笑)不知道,這種東西就是這樣。所以創作是這個,然後最後一個問題是你講到?

主持人:

阿桑問你⋯⋯

導演:

噢阿桑問。其實這部片子很有趣,我剪了這麼多版本,其實比較短的版本都是之前剪的。到了180分鐘之前,是剪168分鐘。那時候我就開始思考一件事情,就是其實我裡面的很多對話,都是一般紀錄片會剪掉的。因為紀錄片通常是你去到一個現場,然後你開始跟對方熟了,前面一定會有一些過程,然後過程阿桑就問說你來幹嘛、從哪裡來,因為你對他好奇他也會對你好奇,然後搞熟之後開始進入正題。我原本剪的都是所謂的正題,可是後來我在剪168分鐘的時候,就想說我為什麼要剪這個?我為什麼不剪前面?所以我把大家都會丟掉的東西剪回來,把大家會剪進去的東西全部丟掉。

所以你就會看到我被阿桑唸,說你拍我做工要做啥咧?一世人、一輩子要做工,然後就說我拍他不好看,然後還有後面一段,就問我是不是學甲分局的。後來我就是決定要把這些東西剪進來,因為我覺得那個就是現場、就是過程,我覺得那就是《北將七》裡面的一個生活現場,就是為什麼我會拍這個片子,因為我覺得講到台南市大家一定不會想到這些地方,一定想到什麼什麼正興街,還是什麼碗糕之類的那種,一些文青比較常去的地方,比較舊的台南市。例如說你如果問人家屏東,很多人會跟你講墾丁,可是墾丁明明離這邊100公里,他們就會覺得你那邊離海邊很近。有嗎?屏東市離海邊一點都不近好不好!就是會有這種心裡的感覺,所以我覺得我就是想把我生活的地方告訴人家,它也是台南。

主持人:

其實剛剛導演講到那個對話所代表的現場,對我來說某種程度上也是一種導演的現身。所以有別於在劇情片中用旁白或是其他的方式,其實我覺得導演作為一個創作者,在片子中是不可能不現身的啦,只是他會以很多不同的形式出現,這也是很有趣的,然後可能也是阿堯導演在做不同的嘗試。那還有沒有沒有觀眾有任何的好奇?這邊,稍等一下麥克風 。

觀眾2:

導演好,我個人是對地景變遷比較有興趣,譬如說導演有拍西濱、蜈蚣陣、青鯤鯓。我之前偶然讀到一個報導,有點記不清楚,說導演這部片創作時間很長,拍攝的素材時數一定很長,那導演如何去選擇,我要把這個東西放進去,哪個東西不放?或者說這些東西的順序,您怎麼決定想讓觀眾看到西濱,而不是哪一個太陽能板或是什麼?它們之間的順序,對於我們的觀影體驗有沒有什麼目的?或是有一些設定?

導演:

地景這件事情我這幾年來一直非常、非常有興趣。因為我們會去訪談人,例如說你的長輩或者是村子裡面的耆老,然後談談各種歷史的變遷。可是地景的變遷呢,真正的反映了人類的活動,尤其在都會,不管是都會或鄉下其實一樣,剛剛我在外面看的那個文學獎,他講到那個,突然忘記那一條路是什麼路了,窗外面有一條路,他說以前那條路很短,然後後來越來越長,然後彎彎曲曲的,然後後來雜貨店不見之後,水田長出了很多便利商店,其實我覺得那就是一個人類活動的歷程。這其實是需要靠時間的,你要拍到那個過程需要靠時間,可是還有一點很有趣就是,例如說你會很突兀地看到田中間長出一間奇怪的房子,那個一看就知道以前一定沒有,那這種時候其實我覺得人透過視覺或聽覺會有很多想像空間,尤其是聽覺。

所以我這裡面有一些聲音其實全部不是現場聲音,全部是後期、後製的時候,Yanick他做混音的時候做進去的,會給你很多想像的空間。例如說你覺得這個地方都是水田,應該要有蛙鳴啊、鳥叫聲啊,可是為什麼都沒有?因為農藥都把這些殺死了。那你也可以透過反過來的方式,為什麼城市裡面有很多鳥叫聲?欸好死不死它旁邊有一間鳥店!我亂講的啦。

我就是從09年拍《帶水雲》,雲林縣口湖鄉你們如果有機會去,口湖鄉有一個成龍濕地,我08年的時候進去拍的時候還是非常荒蕪,到隔年的時候不曉得為什麼,就開始有大地藝術家進去裡面裝置。然後我前陣子遇到當年的策展人,就在那邊聊說還好我早你們一年進去,不然我拍到的就是裡面有很多你們的裝置藝術在成龍濕地裡,其實這也是一個變化。因為我拍了那個地方之後,後來常常會經過或回去看,看到它的變化後,開始讓我有個起心動念,開始想去拍所謂的大地景觀,因為我覺得非常非常有趣,包含我現在有一個計劃也繼續在談。

那怎麼選擇我覺得其實真的很難,因為我舉例例如說,你有100張照片要放在臉書,或者IG你可能只能放10張,那你要怎麼選?選完之後怎麼排列?可能100張裡面你可以選出10個故事,所以你可以選出10套,可是這10套裡面每一套都有10種排列方式,因為故事會不太一樣,於是你有100種說故事的方式。光照片只要有不同的挑選跟排列,都有很多不一樣的故事,所以為什麼會剪很久?有的時候就是因為篩選過程,然後你又有選擇困難症的時候更難,去麥當勞都不知道點什麼,更何況選照片。那最後真的有時候就是憑感覺,這真的沒辦法說你靠什麼樣的依歸。

那這個片子我覺得,例如說為什麼你要剪一分鐘?為什麼不剪90秒?其實我回答不出來。我只能說我在剪輯台上的時候,覺得好像是從這個點到那個點,然後有時候剪好之後會覺得前後接起來好像有點短,應該要再更長一點。其實裡面最長的就是那個阿嬤拿著拐杖從田裡走出來,坐上她的代步車那顆鏡頭。我一直在想,到底要多長?那時候剪的過程,我覺得好像已經很長了,可是回頭看的時候就會覺得,它就是不夠長,讓你無法感受到她對那塊土地很堅持,即使走路很不方便都還要去看那個田,所以我後來越剪越長。剪輯的過程裡就會不斷的去思考,到底哪一個點要放哪一個點?因為剪很多次,所以其實全部都調整過,那有什麼依據嗎?其實我也說不上來,不好意思。

主持人:

其實每次映後座談有觀眾問到關於剪輯的問題,我覺得真的都非常非常難回答。可能我自己不是創作者我不知道,可是我猜想剪接其實是一個非常個人,就是一個很私密的過程。也許就像導演講的,很多時候就是靠感覺,或是一直的不斷的嘗試,然後最終完成這個版本。但剛剛提到選擇困難的部分,我有一個想要追問的是,因為這個片拍攝的就是你平常的生活日常,但是你是到哪一個點決定可以不用再繼續拍了,可以開始製作或是剪輯?

導演:

噢對剛剛有個問題我沒有回答,我先回答一下。就是其實我沒有很大量的素材,我從以前拍紀錄片的時候,一直都是一個素材很少的人。一開始是因為沒錢,因為以前錄影帶一卷就180,然後對我來講一個小時就花掉180,等於我一天三餐就是180,所以那時候就是很省。後來因為很省,你就會養成自己什麼時候要按、什麼時候要停,想像一下我們手機拿起來就一直拍,可是如果手機裡面只能限制36張,你就不會一直拍,而且還不能刪除噢!所以例如說你要拍你女朋友,她就要姿勢擺很多之後,覺得這個姿勢應該是最好看的,你才按下去。所以那時候對我來講,我就是變成我必須要很慎重的選擇我什麼時候要拍。

然後我以前有拍過柯賜海,就是一個抗議名人。那時候每天跟在他身旁大概十幾個小時 ,可是十幾個小時我有的時候一天只拍20分鐘,因為我會覺得有重複了,不要一直錄。後來還有一點就是,既然你後面都要剪掉了,為什麼你要拍那麼多?然後就是很多種一直不斷的累積,到後來我變成拍很少。《北將七》應該是我拍過素材最多的,應該有八十幾個小時,像我《雲之国》只拍八個多小時,然後剪一個小時這樣子,然後《帶水雲》36分鐘我拍了二十幾個小時,然後《唬爛三小》我也拍了七年,可是只有四十幾小時,其實都很少。我覺得就是,你在拍之前就要開始剪了,因為我覺得我是個選擇困難症很嚴重的人,所以我不要造成我的負擔,就一開始就不要拍。那會不會漏拍?一定會。會不會後悔?會。啊人生就是一連串的後悔所累積起來的。然後你的問題是?

主持人:

就是當時在拍的時候,是拍到什麼時候決定ok了?

導演:

其實因為我有申請過兩個補助,一個是新聞局的短片輔導金,所以它一開始是個短片,六十分鐘。然後後來又申請了台南市政府,因為有申請補助,所以有結案壓力,就會有剪接的時間點。可是這兩個補助都結束的時候,已經沒有壓力了,因為其他經費就是自己要支付。那變成是沒人管的時候反而是最困難的,你到底要剪到什麼時候?然後我就是這樣拍拍拍,然後剛剛我講歷經我很多創作的時候,我還是繼續拍、繼續剪,那種感覺就是⋯⋯你覺得你身上排便沒有排乾淨,全身不舒服,所以你就是一定要把這個作品做完,否則就是覺得不甘心。

就是這樣一直不斷的拍拍剪剪,到了前年底,突然我們七股、北門、將軍就是有很多、很多的太陽能板,非常非常多,多到我覺得有點可怕,後來連那個灌溉渠道的上面,以前都還可以看到水在流,現在都蓋了板子,蓋起太陽能板,就整個地景地貌全部都改變了。所以到了去年、前年底的時候,我就覺得好像時間差不多,因為我覺得再拍下去是另外一個故事,所以我最後就決定要以太陽能板作為結束,我覺得時間也剛好。然後我一直覺得為什麼這片子拍這麼久,或許是上天告訴我,後面會蓋太陽能板,我們繼續拍一下。然後剛好前年我父親也過世,因為我搬到七股是跟我父親先搬到那邊去,所以我就覺得好像也是一個故事的段落。

主持人:

那我們大概還有一些時間,有沒有觀眾還有要提問?可以把握機會。這邊~

觀眾3:

大家好我想要請問剛才在片中有兩段出現空拍的鏡頭,然後其他的時間都是一直移動、很貼近的角度在凝視這個地方。想請問為什麼會想要放這空拍的畫面?謝謝。

導演:

第一段空拍的時候應該是在2009、10年的時候,那時候還沒有空拍機,所以我是坐輕航機,就是那種還蠻可怕的,整個上半身裸露在那個空中,第一次坐的時候還蠻驚恐的,就很怕,而且它跑道又很短,然後突然就飛起來,完全沒有心理準備就飛起來。但後來坐的時候有上癮(笑)

主持人:

你有坐很多次嗎?

導演:

沒有、沒有沒有坐很多次。然後後來有一次,我要拍片在屏東瑪家還是哪裡也坐過一次,那是綠色、有蓋子的,人就躲在裡面,但那個就比較難拍,因為它整個蓋起來的,可就覺得還蠻好的,有一陣子就覺得輕航機蠻讚的。其實我大概有兩個拍攝方式,例如我剛剛講的定鏡,就是鏡頭定置,還有空拍這兩件事情。後來呢,我忘記好像大概12年的時候吧,就開始有很多攝影器材、很多攝影的輔助器材都開始越來越便宜了,什麼穩定器啊,甚至空拍機開始氾濫。你就會看到很多片子沒事就有一個crane(搖臂)跑一下這樣子,然後跟拍啊,然後每次都有空拍。我就會想要問說為什麼要空拍?為什麼你要有一個crane這樣跑一下?然後他們就會說好看。我就覺得,但好看沒有意義啊!它只是好看。所以我後來就很討厭空拍,非常討厭空拍機,我就覺得你只是為了好看而拍,而不是你要賦予它一個什麼意義。

直到我這片子剪到後來,已經剪到168分鐘都剪完了,我就去拍《同學麥娜絲》,回來的時候太陽能板就變很多很多,那時候我就覺得說,我好像還是得出一下空拍機,所以後來第二段的太陽能板,就請我學弟來飛空拍。我覺得我就很清楚我為什麼要空拍,而不是說都不要空拍。我很清楚我想要這樣的表現,所以我做這樣的空拍。

我不喜歡空拍,還有一點就是因為它不是我們人類的視覺, 所以我們會覺得很好看、很特別,可是我並不是要傳達這種概念,我想要傳達的就是我們平視的角度看到土地生活的樣貌,所以我一直沒有很多空拍也是這個原因,就是透過攝影機。還有一個就是我為什麼會很多定鏡?尤其在2015年《雲之国》的時候,我的攝影機連Pan、Zoom in 什麼都沒有,因為我就覺得那時候就是太多攝影輔助器材 。然後我就回想起100年前盧米埃兄弟在攝影機剛發明的時候拍火車進站,就只是一個火車進站而已,人們視覺的張力跟反應回饋那麼大,那我們能不能透過這種寧靜的方式,回到影像的本質?是我自己在探索啦,我不是說這樣才是好的,或有什麼好或不好,那是我自己對美學的探索。

到後來就發現,我對這些東西蠻著迷,就是當攝影機不動的時候,裡面的景物在變化,我就覺得對我有一種吸引力,後來我就開始這樣去拍攝這些東西。所以我後來的畫面會比較多靜止,然後空拍也比較少一點,但我沒有說我一定不會空拍,我只是覺得你不管要做什麼東西、做什麼樣的事情,你要知道你為什麼要這樣做。除了好看之外,你能不能賦予它影像的符號在裡面?

主持人:

好,那還有沒有觀眾有任何的問題想提問的?沒有的話我最後想再問一下,因為其實映後的時候比較少會談到聲音的部分,剛剛有講到跟音效設計Yanick澎葉生,你們之間是怎麼討論,或是想像要怎麼合作?

導演:

其實到了168分鐘的那個版本的時候都還有配樂,而且很多配樂。可是我就一直覺得那個配樂再怎麼⋯⋯因為我就是一個音癡,然後我對音樂其實沒有那麼多了解。很多人很會挑音樂,我就覺得實在很厲害,我挑那個音樂,覺得怎麼挑都不對,怎麼想都不對。後來我就想因為這個片子是一個銀幕嘛,《北將七》還有另外一個版本是三頻道的,就是三個銀幕比較像裝置藝術在美術館裡面展覽,我就把它拆成兩個作品,一個比較像「表世界」,一個比較像「裡世界」的作品,這樣一個像現實,一個是夢境,三頻道比較像夢境。那時候三頻道是Yanick在做聲音,我就覺得怎麼配樂怎麼找都不對,後來我就覺得說不然我來問Yanick,他是個法國人。我把片子給他看的時候,他就跟我講說不要配樂,他就講中我心裡面一個很想做可是不敢做的事情。然後我就問他說那空拍咧?因為我有兩段空拍,他就說空拍就螺旋槳的聲音啊、空拍機的聲音。可是我說前面是輕航機,他說那就用輕航機螺旋槳的聲音。然後我就覺得說這樣OK嗎?他說OK。後來我就跟Yanick講,我覺得你講中我心裡,你就幫我把事情做下去。

我混音在別人那邊已經要進混音室了,就跟人家說我不進去了,全部移給澎葉生。後來我就覺得很好,就是我們尤其是年輕人,現在開始都有藍牙耳機,都喜歡聽音樂,可是我是一個非常不喜歡在戶外、任何地方我都不喜歡戴耳機的人。我喜歡聽聲音,就像《大佛普拉斯》跟《同學麥娜絲》很多人都問說我那些對白怎麼寫出來的?就吃麵的時候聽隔壁對話的。剛剛我就去民族路吃土魠魚羹,只是沒有聽到什麼對話。然後例如坐捷運也很吵,可是我就會覺得你還是可以聽捷運的聲音。你如果來這裡,像我剛剛就是去圖書館外面,就蠻多松鼠的,但沒有聽到松鼠的聲音。我覺得你如果去海邊、去任何地方其實都有很多聲音很迷人,我們都只會拍照,可是你忘記那個聲音的樣子。例如我相信民族夜市的聲音跟六合夜市的聲音一樣都很吵,但聲音一定不一樣,我自己覺得啦。其實我一直有想要做一個Podcast,就是去收各個菜市場的聲音,但我不曉得有沒有人要聽(笑),我覺得那種聲音其實很迷人。

然後我在拍《印樣白冷圳》,拍台中白冷圳灌溉水渠的時候,那時十幾家公司去標,我就跟他說水流過不同的地方就會有不同的聲音,我說水是有表情的,然後那個表情是藉由它聲音表現出來,它從合歡溪流下來的聲音,流到新社台地一定不一樣,然後夏天跟冬天也會不一樣,下大雨後也會不一樣,帶著泥漿的時候那聲音都不一樣。我就是很喜歡聽各式各樣的聲音,所以有時候開車如果沒有載我女朋友,我就喜歡把窗戶開下來,在外面就會聽到很多很吵雜的聲音,然後就覺得它還是有一些層次感,除了影像上,我覺得那是一種從感知生活裡一個很微小的地方的感受。

主持人:

謝謝阿堯導演的分享,我覺得導演對生活其實是很有愛,然後再加上很多細膩的觀察。

導演:

對對我講到那個《印樣白冷圳》的時候,我那時拍片就是這樣,我都會載我的貓去拍片,他後來跑不見了。其實我從30年前就會帶著茶壺跟瓦斯爐去外面泡茶、泡咖啡,現在很流行,可是我年輕的時候就在從事老人的活動。我去到很多地方就會先坐在那邊,然後在那邊沖咖啡 、喝咖啡,讓自己的心靜下來,然後周遭的聲音就會進來,進來的時候我就會知道我可能可以怎麼拍,我覺得不用急著去把它拍完。

所以我剛講我都拍很少,是因為我覺得我需要很多的時間,我一直是這樣子講啦,就像我拍《雲之国》一樣, 就是前一個禮拜都沒拍片,一直像以前傳統收音機一樣在轉轉轉轉,轉到頻率對的時候你就能收到廣播電臺的聲音。我就覺得那個過程,是為了聽到、收到當地的頻率,所以我有的時候都會坐在路邊或拿張椅子坐著,然後喝個咖啡放空訊號就會進來,我自己是這樣認為的,要把天線打開。

主持人:

聽起來很玄,但是我相信大家接下來的生活裡應該都可以去體驗看看。那今天真的很謝謝阿堯導演來,也謝謝大家陪我們到現在,謝謝!