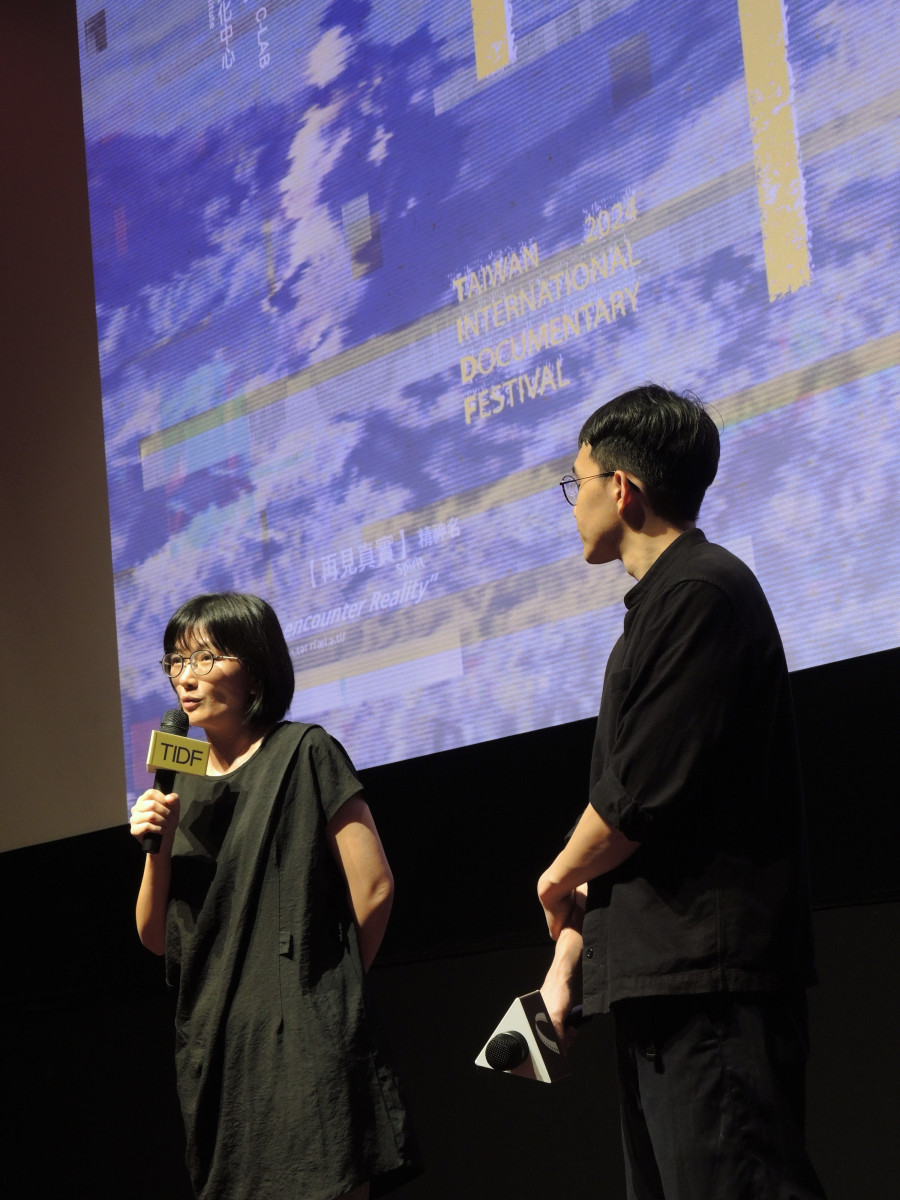

《鑽石水族世界》映後座談

時間:05.10 (FRI) 21:45

地點:光點華山二廳

主持人:林昱

出席影人:《鑽石水族世界》導演 黃琇怡

攝影:魯虹葳

主持人

想請導演先跟我們聊一下,當初怎麼會認識到小杜哥還有小蘇跟Jojo這一對?是怎麼牽起這條線然後決定要拍攝他們的?

導演

我在2015年左右很幸運拿到流浪者計畫,就去了湄公河一趟,從金三角一路到越南,那時候其實是在做另一個研究題目,跟河流有關係。路途當中遇到一些外出的台灣人,更早之前我做過新住民相關影展的策展、影片拍攝,所以對於東南亞移工來台灣的處境蠻了解。在東南亞遇到台灣人讓我有另外一種思考,台灣人到東南亞會遇到什麼樣的問題?怎麼融入當地的社會等等。那時候就認識了一些在那裡的朋友,回來之後也開始找一些被攝者、可能可以拍攝的對象,但是會出去其實每一個人都有自己的故事,可是這個故事不見得能被拍攝下來。大家有自己的包袱,那包袱其實從小杜哥身上可以看到,是成功還是失敗這件事情。雖然我影片要談的從來都不是關於成功或失敗,但對於走出去的人會有這種壓力,攝影機跟著他們的時候,這種壓力就會變得更大。

然後,剛好身旁的朋友都知道,我在找可能可以跟著他們去東南亞的人選。因為我住在雲林,所以跟農業是相關的,周遭有一些這樣子的朋友,所以他們就介紹了小杜哥給我認識,那也非常非常剛好,他就剛剛好要去緬甸。到緬甸之後變化非常快,我一開始想在干達雅那裡拍他跟林桑,沒想到發生了一些事情之後,轉到了小蘇跟Jojo(身上),我是到了緬甸之後才開始認識小蘇和Jojo這一對夫妻,然後了解他們的故事。

Q1

導演好,謝謝導演帶來那麼動人的作品,想要請教一個問題是,導演旁白選用的語言,感覺電影中導演比較把自己的位子放在小蘇跟Jojo這方面,但他們使用的語言必須是華語才比較能和導演與小杜哥溝通,那為什麼旁白會使用小杜哥習慣的語言,是使用台語呢?謝謝導演。

導演

其實我一開始的設定就是要用台語,當然一部分我就是以一個台灣人的身份到那邊拍,去到那邊的時候我也認識了別的台灣人,他們在當地使用的就是台語。那裡是一個語言混合的場所,緬甸話裡也有緬甸的方言,我的翻譯其實有時候也會聽不懂緬甸有些方言。就有聽不懂的時候,變成素材再翻譯,現場沒有翻譯。在台灣我們太習以為常,或著是說,我們的主要語言就是以中文為主,但在緬甸其實有很多華人家庭,他們過去是因為戰爭或者經濟因素,移民到東南亞國家去,所以我在東南亞遇到的華人其實都跟我講客家話、台語,我們所謂的台語,跟廣東話,可是客家話跟廣東話有時候分不太清楚。我會在緬甸很偏僻的地方,遇到有人跟我講台語,我們的台語,但那是他們的家鄉話,只是口音非常的重, 我可能需要花點時間跟力氣才知道他們在問我什麼。而他們最多人問我的就是「你從哪裡來?」在當下我會愣住,「這個語言我聽得懂,但是...…」那個口音很重,所以我需要聽一下。種種因素啦,那我覺得最主要的是,東南亞本來就是一個語言很混合的地方,我為什麼不可以在影片裡頭用台語?

Q2

導演您好,我想請教兩個問題,第一個問題是,紀錄片結束的地方是小蘇成為媽媽後要去哺乳她的嬰兒,為什麼會選擇在那個點結束呢?是因為疫情關係所以在那時被迫結束嗎?第二個問題是,導演在拍攝的過程中是住在哪裡呢?

導演

第一個問題,為什麼結束在那個地方?我其實最後一次陪著小蘇回去的時候,覺得影片已經走到差不多了,然後在那個點,我在拍攝現場會看到,這個女孩子(小蘇)她的力量長出來了。當然有一些片段沒有剪進來,可是我在現場的感覺是這樣,某一種我覺得她可以開始用她自己的力量去面對她的老闆。那一個小孩子當然,那個逝去的生命是我的主旋律,每個人看完其實主旋律都不一樣哦!所以我其實沒有把小杜哥或著是小蘇或Jojo拆開來,沒有誰是主角,只是因為視現場的拍攝狀況,一定會有一些比例上面的不一樣。所以我最後留在那邊,就是關注她回到一個母親的身份、放下了一些事情這樣子,裡面那一句話「Jojo你還不給我回來!」就是一個很平凡的家庭裡頭(笑),每一個家庭都會出現的畫面。那剛剛好拍完,就是我在最後一次去拍的時候,Covid-19已經開始了,就是台灣在搶不到口罩那個時候我飛出去。後來緬甸大概是在台灣疫情爆發的半年之後才開始整個大爆發,若開(緬甸地名)就是第一個被封城的地方。所以當時,要進去你就要抱著出不去的(決心),我就一切都剛剛好。

我住在哪裡?我住在蝦場裡面,只是說可能住在蝦場裡不同的房間。有時候我會去住在片子裡頭說的那個,佛堂的右手邊、不可以住夫妻,但我常常住那一間。然後有時候我也會去住在,比較偏遠一點,員工的地方。所以我基本上是在那邊蹲點,跟著他們一起生活。我很不喜歡蹲點,但是那個地方沒有辦法。生活方面,如果要到最近一個城鎮的話大概2、30分鐘,然後也不是說會有固定班次的公車這種東西,沒有!所以很麻煩,我們只能住在那裡,住在那邊蹲點其實是很累的事情,不過有句話就是「魔鬼藏在細節中」,一切都會被看到。

Q3

導演,不好意思想問一個問題,就是在小蘇第二次懷孕的時候,你自己有介入她來台灣生產的這件事嗎?然後我蠻好奇就是,如果她當時沒有來到台灣生產,她繼續在蝦場,你會不會阻止這件事情?

導演

流產之後我有半年沒去緬甸,因為我沒有辦法過去、不知道用什麼心情還有態度過去,我實在抓不到我的位置,所以那時候我的心情有很長一段時間不平靜。因為我在現場的一些衝擊,或者是想法可能遠多於影片可以被呈現出來的,那個罪咎感其實很深很深,所以我跑回來(台灣)後,我還跑去靜坐內觀(笑)。然後很奇妙的是,我跑到山裡去,在內觀那段期間都不能用手機,後來可以打開手機的時候,我收到了小蘇的訊息,還有她打給我的電話。我就回覆她,她告訴我,她回來台灣了、她又懷孕了。所以在這個部分,我並沒有任何的介入。

老實說那個生命又再來的時候,的確讓我放輕鬆了很多,就是有一個,我心中的罪咎感好像也因為這個新的生命而減輕了一些些。那時候,我就開始想,我要回去嗎?我要再試試看這部影片能不能完成嗎?如果那個生命沒有再回來,我真的不知道我要不要把它(影片)完成。那時候只想著的是,我怎麼把一切結束掉,可是那個結束掉我當然知道一定不完整、我沒有走到最後。我覺得那個生命對我來說,是一個很重要的,我再回去面對蝦場一切的,一個新的契機。那回去之後,大概就是大家看到的,謝謝!

Q3

導演好,兩個問題。第一個,在倒數大概最後30分鐘左右,有一場戲是小杜哥接到電話,小蘇說她不想做了,但我們知道她後來其實有繼續做,這個事情的發生經過是什麼呢?為什麼小蘇說不做,後來又繼續做了?

第二個,片子一開始其實是跟著小杜哥的視角,就是他怎麼樣去緬甸、成立蝦場、想要做事業上的一步,接下來我們就看到導演跟著小蘇的視角,越來越到後面其實了解到導演跟小蘇的連結是比較強的。那導演你是怎麼回看小杜哥這個人?跟他所做的選擇?因為在看片子到最後的時候,其實會覺得小杜哥這個人好像消失了,導演對他這個人的看法跟態度是什麼呢?

導演

在蝦場的拉扯很多,那當然會有情緒來了、我不想做了,或者是說,小杜哥跟Jojo之間的溝通,沒被解決這件事情也是一個蠻大的關鍵。所以,她的確有想要放棄的時候,可是台灣人在異地其實是很需要當地人的幫忙,小蘇跟Jojo是非常有能力的要打理蝦場周遭所有的一切,包含跟地方上的各種關係,所以其實小杜哥沒辦法沒有小蘇。

那小蘇,這是他們家的事業,所以當然也希望自己成功,幫他們家爭一口氣。因為她也來過台灣,各方面的價值其實在:大家都覺得有錢就是成功。她也背負著那個壓力,所以你要說真的斷嗎?沒那麼容易。那個拉扯其實是一直持續的,沒有那麼容易。當然到了影片最後其實他們已經慢慢地退後了,是很明顯他們慢慢地退後了,但畢竟那是他們家的事業、他們家的蝦場,所以不會完全斷掉。

至於小杜哥這個角色,非常的奇妙,我當然是跟著他去。去了之後,就是......這好多方面可以切入哦!我怎麼看他,這個角色,當然他代表著某一種台灣人、台灣老闆的樣子和態度,然後他在攝影機面前絕對不會放軟,因為楗(kīng)著一口氣是他撐在那邊的原動力。我有時候會感受到他的軟弱,或者是說他弱下來了,但那是在沒有攝影機的時候。只要有攝影機在,他再怎麼樣楗(kīng)都要楗(kīng)下去,所以我很難真的有那樣的畫面。雖然說我很想要,對於一個拍片的人來說當然會想要突破,可是我也要尊重他,想要被看見跟不被看見的那一個部分。他是一個很狡怪(káu-kuài)的人啊,我說狡怪(káu-kuài)其實是稱讚。就是我們可以看到一個台灣人去到那邊,遇到很多問題,那當然很大的部分其實會回過來反思。可是我也不得不說,不論我在東南亞其他國家或是小杜哥(身上),那一種撐下去的毅力實在是非常非常的堅強。

小杜哥沒有看過這支影片,但他允許我播這支影片,這是一個我很難跟大家說的……我的拍片過程不是過往一般的紀錄片拍片過程。我想很多的是看不到的東西,我覺得他願意透過影片被大家看見,我們心裡面都知道,彼此在這中間付出的代價實在是太高了。這可以有一些些,可能是大家看過之後,你的親戚、朋友或者你是老闆,到了東南亞要用什麼態度?要怎麼適應那種文化的衝突?不要說我們去東南亞,就是接下來可能也會有印度、緬甸移工來到台灣,台灣本來就是一個很混合的社會了,我們準備好了嗎?我們用要怎麼樣子的態度包容......也不是說包容,尊重吧!一方面,我跟小杜哥之間的那種關係其實很難講,很像buddy-buddy,但又有點像朋友,該吵架的時候也會吵架。

Q4

謝謝導演,謝謝你這麼豐富的作品,我覺得它非常複雜和博雜的呈現出一個台灣人到那邊的焦炙、不同文化背景的溝通。我一開始是跟著小杜哥的視角,後來發現可能也不僅是他,會轉,而且呈現了好幾個人不同的命運,但是小杜哥的命運,一直是最吸引我的。所以我也很好奇,不知道您這個紀錄片結束以後,和小杜哥還有沒有聯繫?或者是說,最後的小杜哥,其實也好像就是為這部片子留下了一個問號,因為感覺他就像您剛才用的一個詞,就一直頂著一股氣,有一種破釜沈舟的感覺,把家當全部放進去了。有那麼場戲特別吸引我就是:他和Jojo在那裡,Jojo問他「你的太太、你的孩子、你的生活......」感覺他全賭進去了,可是到最後,好像因為疫情或其他的(命運)一直拉得非常緊。我也很緊張、很好奇、很關心,不知道後來和他有沒有聯繫?他的狀況是怎麼樣,可以請導演分享嗎?

導演

我在影片拍完之後,小杜哥後來也是因為疫情,必須要離開緬甸,跟他其實失聯了一段時間,但有重新連結上。他後來回到台灣,在南部養蝦子,養的是草蝦,草蝦很難養。那我想大家都只會吃蝦子,不太認識蝦子,草蝦很難養是因為過去的一些病變的關係,牠已經消失很久了,但他養起來了,也是靠他自己一個人養,就回到他老家的地,所以他也只能自己少量的養,少量的賣。但是,我剛剛說他狡怪(káu-kuài)的另外一個是,他會發明很多有的沒有的,比方說省電水車之類的,這個東西其實是有賣頭的,如果順利的話,他現在應該是在南方的某個國家,但我不方便透露太多。

每一個人其實在我影片結束之後都是真的低到一個谷地,但是他們慢慢地又回到一個我覺得比較平衡的地方。包含小蘇他們遇到政變,政變之後,其實到現在狀況還是很混亂,他們生活也不好過,可是在不好過當中,也找到了一個可以支撐他們繼續走下去的生存方式。而小杜哥的狡怪(káu-kuài)是他很會找到自己生存的方式,這是他一個很大的、生命的強韌。

Q5

我想要承接前面的問題,我的疑惑是,更早之前,就是在影片開頭,我們已經知道小杜哥好像是要奮力一搏的、新南向的其中一位勇士,但其實並沒有看到他這樣做的原因是什麼?比如說他本來在南部養蝦,那為什麼不做了?好像比較沒有看到這方面的訊息。

導演

為什麼不做哦?因為那就是一個很大的賭注啊,養蝦其實是一種暴利,但是要做得起來。台灣相對市場是小的,我們有極大量的蝦子,90%吧,沒有90%至少80%,各位吃的蝦子80%都是進口的。所以其實往南,我的發現是很多就是到中國去,它的終點是在中國。當然緬甸那邊是一個很大的市場,如果你做起來的話,但相對後面的資金是要非常、非常的龐大;但是有一個國家,經濟實力那麼龐大,就是中國(笑)。所以我遇到不止一個,我自己本來要拍的別的拍攝對象,就是往南去,但是他的終點是到中國。小杜哥沒有走到那一步,他的心裡面有那一步,但是沒有走到那一步。

Q6

導演好,謝謝你的影片,我比較好奇就是導演在面對自己的角色,就是尤其是導演拿著攝影機的時候,又是一種不一樣的存在嘛!就是像是你在比較偏負面的時候,是直接用攝影機直面自己,有點像是和解,對於一個小生命逝去的這一段。首先是好奇這一段,那時候是怎麼樣選擇用這樣的處理方式?再來的話,剛有看到一段是小杜哥一直在講Jojo有點威脅到他的地位,然後你的切點是在「會不會沒有人要威脅你?」的這個提問。那就很好奇,這個提問的後續是怎麼樣?你跟他的爭執會是長什麼樣子?謝謝。

導演

大概三場會有兩場有人問這個。一開始這段在我的第一個版本裡面,它在裡頭,但我跟剪接師說我無法接受我在攝影機前面,所以我一直排斥它。然後一直到,影片走走走嘛,你會給很多人看,然後觀眾看到一些什麼東西,它就從第二版開始不見了。一直在沉澱,就是時間其實蠻長的,就一直沉澱、沉澱、沉澱到最後,我的角色其實本來是比現在還要再更進去,更多一點的,比方說吵架更多(笑),但是我一直退一直退,退到後面其實是盡量讓觀眾自己去看。到了最後,幾乎已經是快要結束的時候,我覺得「應該要結束了啊,故事講完啦,為什麼我覺得還沒有結束呢?」這時候剪接師就很溫柔的問我說「那要不要把它剪回來?」,那是我第一次覺得我可以試試看,於是就把它剪回來了!

剪回來之後,我看完了,就沒有修,因為剪接說服我,不管怎麼樣,你排斥當時候的你,但當時候就是這樣啊,我跟小蘇的那段話就是這樣子啊!我可能怕觀眾覺得很煽情、很溫情什麼的,反正那就丟給觀眾吧!那對我來說,我自己看完那一段就是「結束了」,這三個字在我心裡面,非常、非常的……就是覺得它結束了,我可以放下了。

第二個問題是,其實因為影片篇幅跟我可以拍攝到的部分,也會有限制在。尤其是在緬甸拍,比如像我第一次去到緬甸的時候,我就看到了兩三百輛的......也不是戰車,就是軍用卡車。其實對一個在台灣,一個自由民主的地方,你去緬甸有時候會被一些畫面給震撼到,因為那是台灣絕對看不到的。我們每次去拍的時候要越過若開山脈,就會有不同的軍檢站在那邊。所以小杜哥一個人在那裡,語言不通又死守在蝦場裡,就是每個人都有他自己的畫面,對於恐懼或者是害怕的畫面在,你有沒有辦法去做一些突破?

小杜哥我覺得他的包袱很大,因為他背負的可能是台灣投資人。當你在一個聽不懂,然後你覺得好像可以懂,但其實他們的溝通就像大家看到的,單字跟單字中間有很多可以詮釋的空間。那以一個抽離掉他們兩個的角度,我們在旁邊看,我當然覺得「威脅性有這麼的大嗎?」可是我不是小杜哥,對他來說威脅很大,我可能覺得「哦,還好。」所以我就這樣子去問他。然後問了之後,有時候我問話其實是在試著去敲一下,「欸,真的是如你想的那樣子嗎?」那我只能說,影片到最後,我覺得他有變化。可是在那個當下,他還是不能夠示弱啊!所以對他來說是威脅嗎?那個恐懼沒有退卻都是威脅。可是我覺得我的某些紀錄就是去敲一下那個牆,讓他試著去,可不可以打開一點點來看到:沒有人要威脅你。那個東西可能是語言,也可能是這個環境的關係。

Q7

想問一下,導演應該是剪了很多個版本,那有沒有哪一個版本是嘗試本來想要把一些客觀的事實講得很完整,像QA大家問的問題或是導演補充的。那如果有曾經想嘗試,到現在的版本中間經過怎樣的決定?因為片長的限制如果再放進去可能就會太長,怎麼演變到目前這個版本?

導演

這個第一版跟我到最後其實整個大架構沒有什麼太大的改變,但是我很難跟大家說,有時候一段對話,我可能稍微剪一下,那個重量跟平衡就不太一樣了,我覺得對我來說啦最大的是導演的後退。現場當然有太多太多精彩的故事,我必須要取捨。那個取捨之一,比方說很多事情我覺得很有意思,但是剪進去,大家搞不懂。那個搞不懂包含這個影片其實跟產業有點關係,大家對於蝦子真的是太不了解了,所以我都覺得我已經講得很簡單了,為什麼還是不懂?就是我們對於這點,可能我頂多可以去講一下「伴隨著要做(海水)淡化這件事情,發生的事件,那這過程彼此如何互相影響」這種很簡單的事情,其他的我就沒有辦法放進來,因為放進來大家就會卡住。那我覺得最大的變化是,隨著時間的某一種我的釋放,跟我的罪咎過了之後,我慢慢地往後退,把空間跟位置讓出來給觀眾。

主持人

因為剛剛大家好像都對小杜哥比較有興趣,那我想要請導演也分享一下,Jojo跟小蘇還有他們蝦場的那些朋友們有沒有看過這個片子?他們的心得是怎麼樣的?

導演

他們看過哦!不只一次,一開始看的時候,其實離開這個事件還沒有太久,所以他們也會有一種:哦我覺得好善良,就是沒有幫小杜哥完成他的願望這件事情。所以他們心裡會反過來覺得是不是他們做得不夠好?但是,比方說Jojo他也很清楚,知道他們的想法就是不一樣,這個東西其實也真的勉強不來。看完的想法大概就是就是這樣。如果可以再來一次,當然不會有如果再來一次啦(笑),但是我覺得相對來說,不管他們各自怎麼發展,因為這次的經驗就會知道,下次可以怎麼去應對。