「流離島影#2」映後座談

時間:05.12 SUN 15:30

地點:國家電影及視聽文化中心 小影格

主持人:李柏緯

出席影人:《鄉愁對話錄》導演 李泳泉、《基隆嶼的青春紀事》導演 吳介民(吳溎七)、《清文不在家》導演 郭珍弟、《西嶼坪》導演 朱賢哲

攝影:王文玨

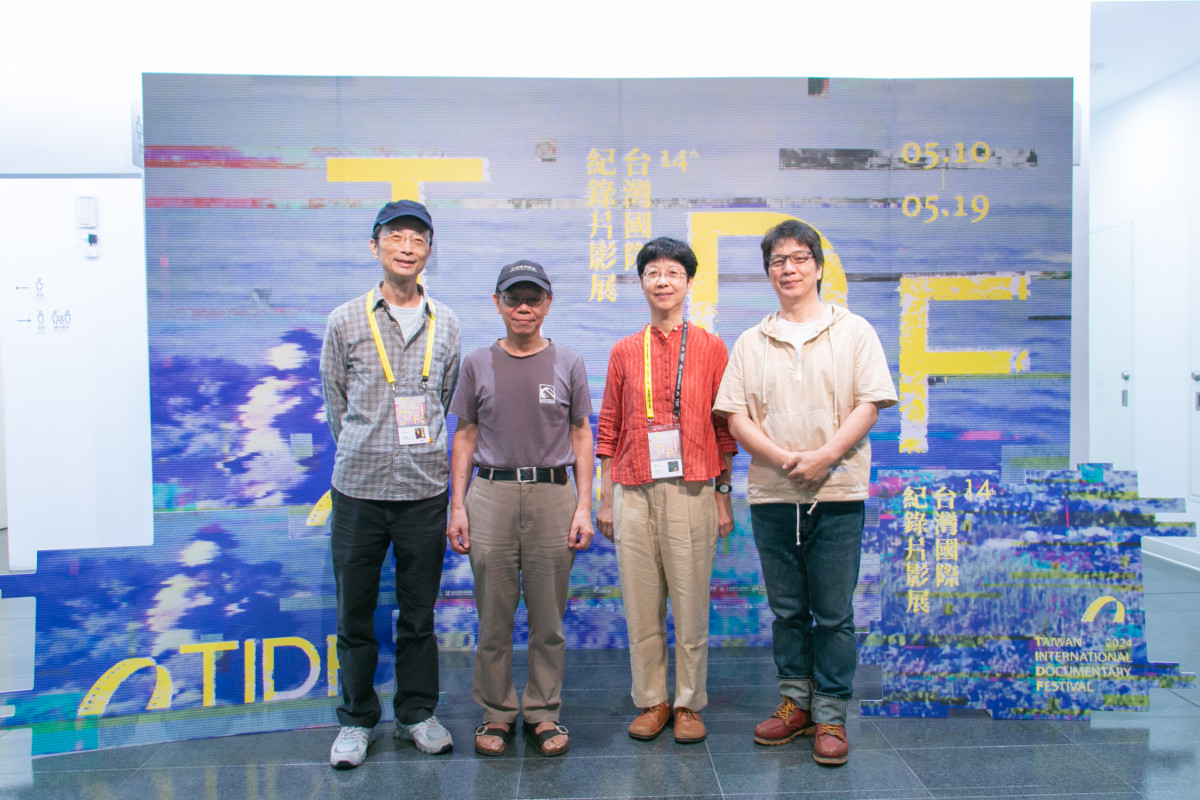

(左起:《基隆嶼的青春紀事》導演吳介民(吳溎七)、《鄉愁對話錄》導演李泳泉、《西嶼坪》導演朱賢哲、《清文不在家》導演郭珍弟)

主持人

歡迎大家來到這場「流離島影#2」的放映,今天非常榮幸地邀請到四部片的四位導演來到現場,我們掌聲歡迎四位導演。想先問一下,畢竟這些片子是大概24年前產出的作品,現場應該也有很多老朋友或新朋友,四位可不可以跟我們稍微分享一下,這麼久以後在大銀幕再看這部片,有沒有一些想法或是想跟觀眾說的話,請四位稍微跟觀眾分享,謝謝。

吳介民

整個「流離島影」我最菜!我就剛好在螢火蟲工作室工作,那時候才剛畢業,有一句話:豬站在風口上也會飛。我就是那頭豬(笑),剛好躬逢其盛、參與了流離島影的盛宴。那今天來,回到一個做觀眾的角度,現在看真的就是如同片名,變成一個青春的紀事,已經是四分之一個世紀前,影像中的我好年輕喔!你看那個時候朱賢哲導演完全是另外一個人。我覺得現在如果做一個觀眾的角度,「流離島影」真的讓我們知道「欸原來我們台灣有很多不一樣的世界跟樣貌」,不是只有台灣本島,不是那種每天看到三立的《寶島神很大》,或是《勇闖美麗島》之類,從台北到高雄幾乎都是一樣的樣貌,不同的樣貌存在不同的島嶼裡面。

當然現在我也在思考,其實當初我們就一直……尤其是我啦,因為學校剛畢業,所受那種藝術教育好像一定要在片子講些什麼,現在看我剛剛跟朱賢哲導演的感想有點類似,一直要用力地拼命想說些什麼。可是現在如果有機會我再來拍的話,我覺得我會靜靜地來看基隆嶼這個島嶼,它會呈現什麼樣的情感、它想說什麼?不要再執著於人本身。我覺得因為那時候還年輕,所以一直有身為創作者的狂妄跟驕傲,一直覺得要以人為主體。可是現在到了一個年紀,突然覺得或許這個土地、島嶼或地球,才是我們更應該謙卑去看待,它也許更有話要講,我們不要一直以人為主體、佔據了話語權,然後讓它們無話可說。如果現在有機會可以再拍一次,或是以後再拍類似的島嶼,我可能會用讓土地說話的方式來拍攝它,謝謝。

李泳泉

經過這麼多年,看起來還是覺得自己很菜,雖然年紀很大了,可是還是很菜。某種程度上,當時周導演給我們條件是20分鐘,然後預算我已經忘了,反正基本上就是一個很有限的預算。(吳介民:40萬。)我就想說也可以,就在20分鐘這裡面來做一個什麼東西。作為宜蘭人,當時很自然地第一個浮現就是選龜山島,因為每一次從台北回家,一看到龜山島就覺得到家了的那種感覺。

另一個部分是,我在拍那個片子前,聽到有一個朋友他之前在那邊當兵,整天在島上沒有事情、整天想著台北,整天從龜山島望著台北的那種感覺。然後我又跟龜山島的原住民聊了以後,知道他們整天看著他們從小的家,多看你一眼也好那個狀況。當時就想到也許可以拍島上的一個兵,跟他們之間某種程度的對話、互相的鄉愁。到後來自己在拍的時候,知道島上已經沒有兵了,就改成另外一種狀態。那時候還不能夠隨便登島,都要辦自強活動,現在基本上都是到那邊去賞鯨了,大概當時的感傷、當時的憂慮,到現在還差不多是這個樣子,謝謝。

朱賢哲

呃……我覺得我好像一直都很用力欸,很悲慘,現在可能更用力。現在來看是覺得滿有趣的啊,其實我已經忘記我裡面講什麼,是後來他們拿給我看的時候,我才又記起當時講些什麼、拍些什麼,因為很久很久沒看這部片子了,看了還是覺得滿開心的。我應該要滿感謝這輩子一直被我採訪的人,而且被我訪問的人都非常非常奇怪,我回憶起當時有很多很奇怪的人,有些還是他們自己找我去拍。我去那裡田調的時候,那個警察很喜歡我去拍,你可以看得出來他很想講,所以我要去拍他很高興。可能我太太她也說我很奇怪啦,所以很多奇怪的人就願意給我拍這樣子,很感謝這些受訪者。我這輩子訪問過非常多人,謝謝他們豐富我的生活、豐富我的生命,謝謝。

主持人

謝謝朱導真摯的分享。我們請郭導演。

郭珍弟

剛剛介民講到說「人」這件事情,其實我在看這四個片子的過程中,我覺得其實一直吸引我的也是人的身體在環境裡面的狀態。我看這四部片的時候,有一個滿強烈的感覺是「啊!台灣這個小小的島變化地好快」,很多人的身體狀態一直在改變,這影像保留了一些現在的生活裡頭可能已經比較少見,或者不存在的一種身體和自然的關係。我今天再來看大家跟我自己的作品,其實滿開心的,我一直在笑。

主持人

謝謝四位導演。我想先沿著剛剛提到「人」的這個部分,因為剛剛片子的主題,郭導演跟李導演的概念都有點跟鄉愁,或者是離鄉等等的概念有關,想請問當初是怎麼找到被攝者或是主要敘述,是你們本來就認識嗎?還是說田調過程中,可能因緣際會遇到了這個人,然後為什麼是鄉愁或是離家者的主題?跟我們分享一下。

郭珍弟

應該說我在美玲導演提出這個系列之前,我其實就已經很想要拍清文,那時蘭嶼……我去拍的時候才剛剛可以看到公共電視台、三台,完全沒有台灣這麼多的頻道,他們的生活受電視的影響還滿小的,那時候的蘭嶼跟現在也很不一樣。我那時還滿羨慕一種人跟人很親近的關係、家庭的互動,清文一直在用他身邊所有自然的材料,在形成他們的生活,包括他的弟弟妹妹,尤其弟弟都好像在模仿他,學著他從大自然中取材。當然現在各位在YouTube上可以不斷地看到日本有什麼自給自足生活,其實台灣有很多地方大家也是過著這樣的生活。

講到所謂人的身體這件事情,我在看到《西嶼坪》的時候,覺得朱導的身體好有趣,然後那些警察坐在海邊釣魚,他們身體的狀態,不管是用力或者是不在乎,或者是想要出一口氣,我覺得那些能量其實都讓我覺得:確實,這個世界是滿豐富的。

主持人

好,謝謝導演。朱導或是李導要先嗎?

朱賢哲

其實我當時沒有想這麼多,就是因為我去田調做了兩三個主題,然後我們的監製周美玲就說「啊!這個太好、西嶼坪好!」,因為她也覺得這個非常值得去拍這樣子,然後那個警察也很希望我去拍,所以它就是這樣湊著就出來了,大概是這樣。

李泳泉

我之所以要拍龜山島的這些人,基本上是我一定要拍到龜山島的原住民,所以我就跑去大溪那邊去問,正好在這個過程裡,有一個住在花蓮的朋友就是龜山島人,他就直接跟我們介紹他的家人跟其他附近的朋友一起來聊天,聊天過程就了解他們的狀態。

這個狀態跟我原來自己不斷地經過很多次經過龜山島的狀態,好像跟我想像很接近,所以我就一方面去跟他們訪談、了解他們,一方面想著拍這個片子可以去……你看了無限多次、可是你從來沒有機會上去的地方去拍片,當然就很興奮。後來我們理解他們的狀態,但是他們的期待經過這麼多年,也好像還沒有比那個時候更好,這也讓我們看到紀錄片可以讓我們了解過去某些狀態,只是紀錄片常常是對人生活沒有用處的,謝謝。

吳介民

沒有沒有用處!

主持人

想要問一下,那吳導演相對而言,您的片子相對人味比較沒有這麼重……

吳介民

我人味沒有那麼重?我的一團混亂!

主持人

就是比較多著重在景色,這個部分當初的構想是?

吳介民

沒有啊,根本就是一團混亂嘛,所以我就亂拍一通啊,我就是風口上那頭豬,這個案子就突然落在我的頭上。那時候基隆嶼也是……坦白說因為我也是台北人,我說基隆嶼是一個沒有人住的地方,然後就大家喝酒、分配,然後這沒人、那就我。

其實那時候是剛畢業,不知道在座有沒有人影視科畢業的,那人生……我從大學聯考結束之後,把我的人生丟給命運,再也不去規劃,案子來就拍,接下來二十幾年都是這樣子,我的案子都是不請自來,拿到哪裡就做。那怎麼做呢?因為我也不是修紀錄片的,那時拍最多的是廣告,那時候台灣廣告業很興盛,還沒畢業就被拉去廣告公司做,所以你看那個媽祖那邊亮相,其實都是被廣告影響的概念,你會覺得影像要有一些豐富變化、有一些奇特,(閩南語)人家說奇巧,就是都做一些奇巧的所在。

那時候為了拍這個片子,去看了沒什麼好拍,就在八斗子租了一間(房子),所以裡面有那個海洋文教基金會。三不五時我就到八斗子、窩在那間房子,在那邊苦思想怎麼拍、有的沒的,不然就去八斗子漁港那邊繞。為了那個片子還去辦了個漁民證,因為上船要漁民證,漁民證還在船老闆那邊,所以我那時候是可以出海當漁民。後來就想說不然就這樣,把自己這個苦悶的一年的過程把攝記錄下來。

其實現在看還滿有趣,你看這些拍片的死文青,那個一出海……我印象最深刻的就是我們燈光師出海的時候跟我講:我們高雄自己旗津家有漁船,我常常在漁船上、在那邊開來開去。結果我一出港口,第一個倒的就是他。就是說,我們沒有經歷過真實的那種生命的考驗,當去碰觸的時候,人的狀態會是怎樣?我覺得也許可以透過這樣的方式、把它記錄下來,也許若干年後回來看的時候,應該會滿有趣的。所以片名就叫青春紀事,真的就是把青春的記錄下來,就這樣子。

主持人

好,謝謝,我們先謝謝四位導演。因為機會很難得,現場觀眾有沒有想要分享或是提問的嗎?

吳介民

我倒滿好奇你們是怎麼知道這部片子?就是……資訊從何回來?這個片子觀眾來看的,或是進場來看的那個點是什麼?或者有哪個觀眾願意回答。

主持人

好,後面有一個觀眾,謝謝。

Q1

我看好像沒有人要回答,那我來回答一下。我是先被TIDF打到,然後就翻了一下TIDF的冊子,發現有「流離島影」這個系列。然後我看了這些紀錄片的介紹我就覺得很有趣,因為居然是……我記得台灣本島是沒有,但都是在記錄其他的、旁邊很多很多的小島,但這些小島的故事其實至少我在學習的過程中,教育體制不會有任何篇幅去介紹這些島嶼上面的情況,或者是它曾經發生什麼樣的事情、有經過什麼樣的歷史。尤其像是龜山島的話,其實我也是到出社會之後,偶然之間忽然知道,喔原來龜山島曾經有居民在上面,而且被遷出來這樣子,所以看了之後覺得很有趣。

另外我有想要問導演一個問題,剛剛聽下來很像是當時在拍的時候,是工作室嘛,那時候已經決定是要拍攝島嶼這個題材,是這個意思嗎?那想要問說為什麼會有這樣的一個計畫出現?

主持人

簡單來說就是這個計劃的緣起。

郭珍弟

我覺得美玲一開始的時候,她就是有一個想法,就是說台灣有很多的離島,然後拍紀錄片的人也很像一種邊緣人、不是主流,她就覺得說我們要讓非主流變成主流,或者非主流能夠擺到大家的目光之中。所以她當然有個想法,就是題材上我們去拍這些非常邊緣的小島,放映的時候希望能在大銀幕放映,最後我是用超16,大家也都是用超16嘛!然後我們又轉成35mm在戲院正式放映,所以這算是一個創舉啦。我想我們大家會參與這個案子,而且其實大部分自己都有貼錢,我們也覺得這是一個滿好的、一個打破過去一些慣例的做法。

我自己覺得邊陲這件事情,其實各位如果到我這個年紀,可能遇過一些不同文化的人的時候會有一種感受,我們雖然小小的一個島,可是其實非常的自由自在。剛在看這些小小的島上的人的時候,我又再次感受到那個屬於台灣非常難得的一種、屬於比較邊陲的自在跟奔放。我很喜歡這個系列的紀錄片,今天再看真的滿開心的。

主持人

好,謝謝。那其他導演有想要補充的嗎?

朱賢哲

我可以補充一點,因為我們用超16拍,一捲大概只能拍11分多鐘,我印象中大概帶了10捲還15捲,也就是說大概一次去只能拍160幾分鐘,或是110幾分鐘而已。那時候拍攝都滿緊張,你這個take可以,就要趕快打板結束掉,拍的時候就要非常有意識、要精準。有時候拍下去了,你覺得不錯,但到底有沒有拍也不知道,因為當時我們那個攝影師,我跟他的溝通就是,我負責在那邊聊天,你負責在那邊自己取鏡頭。現在回顧起來是滿有趣的一個偶發事件,我是覺得滿有趣,跟現在我們後面拍的紀錄片跟電影的型態跟心態都已經不太一樣了。

主持人

那我延伸補充,因為李導有提到你是因為自己的關係選了龜山島,然後吳導演是在某個酒局還是什麼的,就是分配的做法。想要問一下這四位在選擇島嶼時,有沒有什麼有趣的故事可以跟我們分享一下嗎?或是那個酒局裡面有什麼有趣的角力故事,可以跟我們分享一下說為什麼最後會選擇了這個島嶼。

吳介民

我不記得了,喝酒很容易忘事,我只記得我看最後好像大家都選完了,沒人選就是我最後,因為我輩分最輕嘛,年紀最小。還有一個可尚啦,可尚小我一屆,但因為可尚的創造力比較強,他比較勇敢就挑了北方三島。那時候算是工作室的一部份,就是美玲導演找了這些導演來,他們各自選擇要拍的島嶼之後,最後我就承接了……基隆嶼是這樣最後落在我身上的。當然我記得現場還是有一些爭執啦,可是細節我不太清楚了,好像最後有幾個是用抽籤決定的,好像是馬祖還是什麼的。

主持人

導演們有相關的記憶想要分享的嗎?

李泳泉

我的部分當然是比較單純,因為沒有人要選龜山島,然後我只要選龜山島,其他地方雖然也有興趣,可是也沒有一個地方像龜山島這樣魂牽夢縈好幾十年,所以我的第一志願當然就是龜山島。我們去拍的時候也有個狀況,因為是超16,我們一定要準備兩個片盤啦,兩個片盒。去拍的時候,前一任去租器材的正好是我學生,然後那個Arri片盒的片芯跟adaptor很容易就一起拔出來,他就把那個拔出來了,拔出來之後呢,我們兩個片盒就只有一個可以用,所以我們拍11分鐘之後就要等很久,才能夠再拍下一個11分鐘,這也是拍的過程裡遇到的考驗。而且在船上就知道了,所以要拍的時候一定要知道這一拍下去,接下來有一段時間就不能拍,你就要想著接下來要拍什麼,在這種情況下就……我也不能夠怪我那個學生。

吳介民

那時候很多都是友情贊助,很多工作人員都是自己的戰友、學弟妹,因為預算真的很苛刻,我記得我還欠阿榮10幾萬沒有還,阿榮老闆的老闆貴哥大概也忘記了。

郭珍弟

我其實從認識清文就一直想要拍他跟他家的生活,可能是我也一直還滿羨慕這種自給自足,我想像我先拍下來,作為自己多年以後的範本。剛好美玲導演有這個系列,我就很簡單地就說那我就來拍清文,可是我要拍清文的時候他已經不在家了,所以最後這個片子就叫《清文不在家》。

李泳泉

這個系列我覺得有一點趣味,我是這一次看《電影欣賞》其中一篇文章才知道說原來在驗收的時候,公視的馮賢賢監製覺得好多片子完成度都不足,希望這重剪、重新再來,那周美玲說「不行,一定要這樣子」。

我們從這些片子裡面也看出每一部的差異實在非常非常大,它是可以非常另類、非常邊緣,也因為讓每個導演可以按照的意思去做,或者說他們有意這麼做,或者是不小心做成這個樣子,不管它怎麼樣,到頭來它變成獨特的樣貌,獨特的、既邊緣又個人、累積起來又真的成為整個台灣的離島的拼圖,那是一個非常奇特的記憶,謝謝。

郭珍弟

我其實在看的時候想說:啊如果那時候有空拍機的話,搞不好美玲會租一台讓我們大家用一下。

Q2

我有兩個問題想要問,第一個問題是想要問一下吳介民導演,我看那部片子裡面感覺很多工作人員真的暈船的非常厲害,我比較好奇在這麼多工作人員都暈船的情況下,這部片子是怎麼拍出來的?

第二個問題可能是比較寬泛的一個問題,我比較好奇各位導演是如何看待這一部已經半個世紀以前、在自己創作生涯中比較早期的一個片子,這部片子有沒有對後來的創作經歷有什麼影響?或者是說在半個世紀之後,如果讓你們再去拍這個島嶼的話,會不會有什麼不一樣?謝謝。

吳介民

講那個暈船的情況,其實暈船它不是一進去從頭到尾,你會有短暫清醒,吐完之後會恢復神智一下,然後神智差不多的時候,又要來吐,所以變成那時候拍攝就是大家輪流。燈光師一上去先吐了,吐完之後,欸後來就有光了,因為他已經吐完又清醒。像可尚也在嘛,攝影師去吐的時候可能就是助理拍,就變成有點大家輪流工作的狀態,誰清醒的時候誰就去拍。

那時候我也沒有設定說要拍什麼,因為漁船空間就那麼大,那時候想大概就是,我們去經歷過一次捕魚、海釣的情況,反正紀錄拍攝下來之後回來再……所以那時候也沒有特別限制哪些一定要拍、哪些不要拍,或是說拍到後面沒片了,反正就把底片拍完。

事實上這個漁船是後半段,最早期的時候有去島上拍,我們扛著機器跑到那個島嶼的最上面,大概海拔100多公尺啦,不高,可是那時扛著機器跟腳架,以前的機器都是重腳,那個底片的片盒,大家也是哀爸叫母跑到那個山上去,只為了讓島嶼留下一個美麗的倩影,被罵得要死。

我覺得如果回歸到現在,當然我覺得年輕有一種生猛有力的衝勁,在座很多如果你是年輕的創作者,我覺得現在的我大概會顧慮很多了,不像以前年輕的時候什麼都不管,拍漁船、拍山頂就拍山頂,山頂要有一個俠客就有俠客。什麼鬼啊,為什麼有個俠客?我就是想要啦,我就是想要媽祖在那邊不行嗎?可是現在年紀有的時候,就開始思考很多,會不會太累啊、會不會人家看不懂啊?可是當然不同的人生階段有不同的經歷,就像我剛剛一開始講,如果現在來拍,我會讓島嶼自己去說話。

我剛剛看到開頭的第一個鏡頭,我很慶幸有拍了開頭的第一顆鏡頭,就是把這個島嶼的全貌把它拍了下來。因為現在可能不一樣了,現在那邊好像人工設施很多,不像再那麼原始了。我覺得我拍基隆嶼最大的紀錄是我把它原始樣貌做了保留,因為人不斷地滋生、人工的東西不斷地產生,很多原始的樣貌是不會再存在,我覺得這也是紀錄片最耐人尋味的地方,有些東西記錄下來了,就可以永久保存,影像一直保存下去那如果現在再去拍,我會靜靜地待在那邊看這個島嶼的潮汐潮落、日出月升,看它的四季的變化,看它要跟我們人類說些什麼,做一個純粹的紀錄者,謝謝。

李泳泉

關於暈船的話如果大家有興趣的話,暈船是一個很好的題材。Raúl Ruiz他拍的《水手的三枚硬幣》(Three Crowns of the Sailor)裡暈船的場景非常精彩。當然很多人在暈船之前都不曉得自己那麼會暈,譬如說在1995年,我們在第一次總統大選之前,中國曾經對我們發射導彈,那個時候環保聯盟一群人自告奮勇就說:好,那我們去接導彈!所以就租了一些漁船,從貢寮那邊到海上,到貢寮的近海想要去迎接導彈。結果導彈沒射來,他們一群人都癱在船上癱一整天。回到貢寮之後,那天晚上的海產非常鮮美,他們都吃不下,那就是他們的英勇事蹟。

經過四分之一個世紀,在當年我已經有點年紀了,所以我那個時候就把自己原來想要說的、想要將龜山島原住民的心情轉達出來。但如果現在的話,我很難想像自己現在還能夠做什麼。大概如果真的要做的話,會先去了解一個什麼故事,知道有什麼故事之後,才想這個故事要怎麼樣親自去包裝,所以現在應該還是一個無的狀態,需要真正去碰了以後才知道會怎麼做。

朱賢哲

我非常開心當年參與這個案子,當時會選擇澎湖……我印象中應該是說我並沒有說一定要拍哪個島嶼。當時周美玲找我,我有個印象我們大概十來個聚在一起討論要去拍什麼的時候,我覺得那是一種……很年輕的一種精神的散發,就是一群人不知道會拍出什麼東西,然後有一點點錢、就一定要出發,好像聚在一起一定要做些什麼東西。我想不管在哪個創作領域、哪個時期,都有這樣一群年輕人會為這種事情,義無反顧地去做。我覺得參與這個對我反而是最大的意義,回過頭來看我也覺得非常、非常有趣。

我最近剛好接觸文學比較多,內心有想到一句話,就是說我們人,可能都有一個人性的存在,但是可能也有一個宇宙性的存在。今天又看到這個片,突然想到我最近常常在想這句話,或許不管是哪一個創作者,他在年輕的時候,或者說他在哪個時刻可能會有一些思路、想法會慢慢萌芽。這部片子它如何影響我,我也不確定。可是我有一個感覺就是……可能有些人記得,這部片我其實有剪兩個版本,後來我都只放這個版本,另一個很短的版本並沒有我的旁白。後來我決定加入這個之後,我也曾經有疑惑,但是我後來覺得……過了這麼多年再來看,我覺得保留那時候的不管是什麼樣的心情,對我來講還是滿重要,它幫助我後來做了很多紀錄片我都是用自己的旁白,我後來紀錄片其實滿多部都一再用自己的旁白,我覺得它有幫助我後來不管在製作紀錄片或其他影片類型,可以比較不害怕講錯話,比較願意去說出自己內心的想法而不受拘束、不受框架。

主持人

很感謝四位導演的分享,因為廳內時間有限,我們今天的映後就要到這邊先告一段落,再次掌聲謝謝四位導演今天出席映後分享精采的內容。