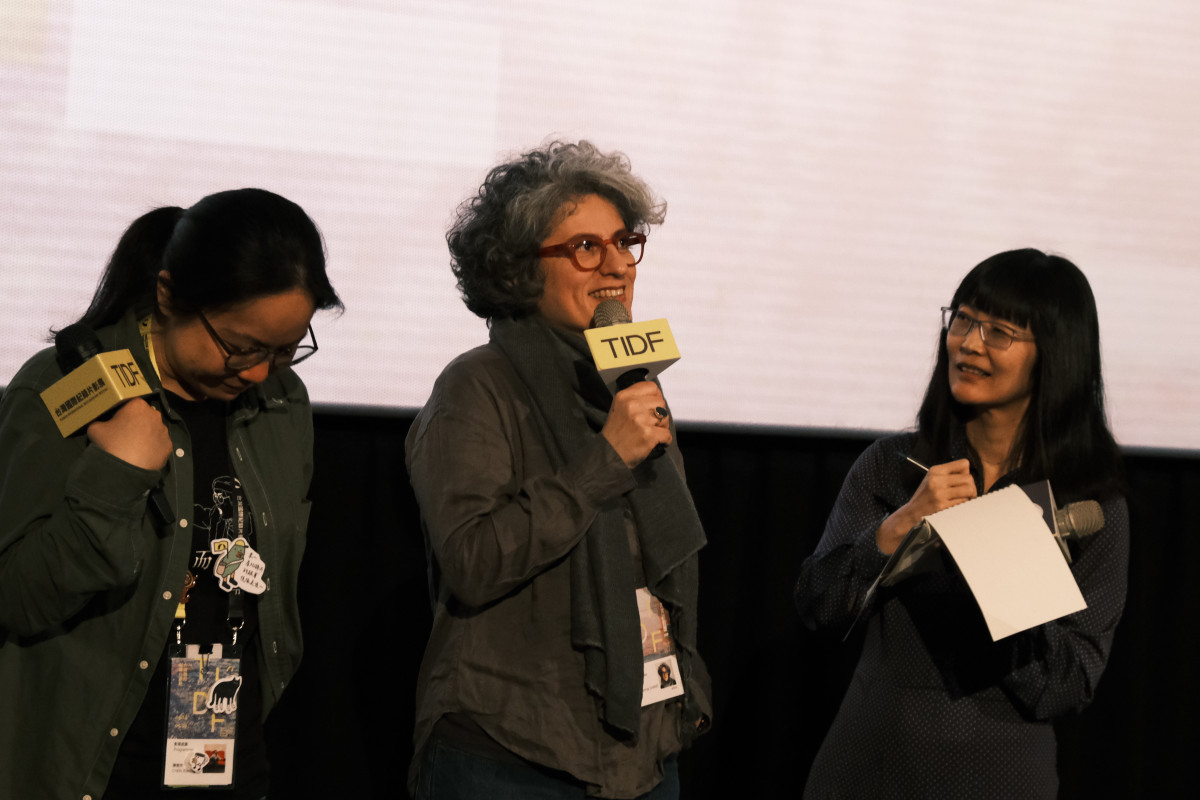

《沒有她們的星球》映後座談

時間: 05.13 MON 20:50

地點:京站威秀影城9廳

主持人:陳婉伶

出席影人:導演 法拉娜茲.沙里菲 Farahnaz SHARIFI

譯者:李佳純

攝影:陳家益

主持人

感謝大家留到這麼晚一起參與映後座談。我首先想提出的問題是:因為這個影片的時間跨度滿長的,包含導演還在伊朗以及到德國之後的時間。所以我想知道大概是在什麼時間點,導演才有想把這些素材變成影片的想法?

導演

這部片從構想到完成,大概花了六年的時間。起初因為資金不容易找、劇本發展也需要時間,所以在2022年,我帶著影片的初剪來到德國。那段時間伊朗發生了很多事情,暫停了工作大約一年的時間,一邊思考是不是該把現在正在發生的事情放進片子裡,同時我也感到疲累、沒有精力再繼續下去。但後來還是決定要把伊朗現在的情勢放到電影裡,最後終於在柏林舉辦了首映。

主持人

這部片包含導演的出生、成長經歷、身為女性在學校跟家裡的經驗的差異,以及當時伊朗社會的革命和各種社會事件。想問這個故事的雛形是從一開始就決定是以自己為主角,還是有想過更廣泛的來說是伊朗的女性?

導演

這六年期間,我和共同編劇Leyla Rouhi一起構思這部片,主要是從我個人對於伊朗女性的角度出發,但後來伊朗發生「女性、生命、自由」(Women, Life, Freedom)的示威活動,因此我稍微改變了片子的方向。也是在那之後,我加進了我童年的一些片段,因為在我出生的期間剛好是第一次示威,再加上這一次更近的示威,就完成了劇本的架構。

Q1

想請問革命之後何梅尼為什麼需要施行強制戴頭巾?這樣做對統治有什麼實質的好處?以及這部影片是否有辦法在阿拉伯的其他國家傳播?

導演

這個問題我也想問。但是何梅尼現在已經不在了,所以沒有辦法問他為什麼要強制女性戴頭巾。但在伊朗革命之後實施強制頭巾法,我覺得它是用來控制不只是女性也是男性,也就是控制人民。在其他國家我不太確定有沒有一樣的強制規定,不過如果外國人來到伊朗也會被強制戴上頭巾。第二個問題關於這部片會不會在其他阿拉伯國家播放,要看有沒有影展來邀請。

Q2

這部片展示許多導演收集到流落街頭的無名影像,配上從導演個人的角度詮釋的口白。起初我看的時候有點質疑,會覺得好像把自己的敘事疊加在陌生影像上,但到影片最後一段,導演了解了為什麼這些影像會流落到市面上沒有人認領,也或許有一天你的影像會同樣在往後被人拿去使用。或許也會有其他的敘事疊加到你拍影像上,我覺得這個流動很美。

另外的問題是,影片中常常有這個「他們」和「我們」的區別,在影片發展的六年之間,所謂的「他們」和「我們」的內涵,有沒有發生什麼變化?

導演

放入陌生素材的想法,是想要辨別伊朗在革命前後的差異,因為我自己是在伊朗革命之後才出生,沒有經歷過革命前的社會。另外關於「他們」的定義是否有改變,從伊朗革命之後,所謂的「他們」跟「我們」,就是大家,或是生活在伊朗的人。在發生「女性、生命、自由」的革命之後,我也把這些片段放進我的影片裡面,所謂的「他們」就是跟「我們」住在不同星球的人,定義並沒有變。

Q3

可能是因為議題和行動主題的緣故,影片裡看到的主要是導演身邊的女性親友對這件事的現身說法,但也很好奇導演在伊朗的男性親友是否支持這件事。第二個問題是,影片中的許多場合,人們都會用舞蹈的方式來呈現自己的感受。蠻好奇舞蹈在伊朗人的日常生活中是否有什麼象徵意義?

導演

我有很多男性朋友,但為了保護他們,我特別小心,不放他們在跳舞的影片,也盡可能不要放男性和女性同處一室的畫面。第二個問題,是的,舞蹈在伊朗的歷史佔了很重要的部份,但是在革命後,政府就禁在公共場合跳舞。所以人們現在只能在家裡舞蹈,有時候是派對、聚會,或者純粹就是想跳舞。跳舞就是日常生活的一部份。

Q4

朋友被捕有後續嗎?也想請問片中唱歌的片段,有一位女性的臉特別被打上馬賽克,有什麼特別的理由嗎?

導演

首先謝謝你關心我的朋友,其中一位在牢裡待了十天,後來又被禁止一年內不得出國。他們現在都還好,但不確定未來會怎樣。然後關於合唱約翰藍儂那首歌,有一位的臉被打馬賽克,是因為我們找不到她,無法得到她的允許,為了保護她,也為了不知道未來影片會在什麽地方上映,所以採取這樣的做法。

Q5

關於大眾使用手機拍攝影片越來越普及的現象,許多題材已經被很多人記錄下來,這是否會影響導演的創作?另外的問題是,導演有沒有想過要離開伊朗,永遠留在德國?

導演

用手機記錄是我一直的習慣。手機拍攝是一個不用得到當局允許就可以做的事情,伊朗人用手機拍攝,跟其他國家的人用手機記錄生活是不一樣的情況。在伊朗一定有人拍了一些畫面,但因為要避免危險的關係沒有使用。關於我會不會想要離開伊朗,就像片中Leyla所說「我從來沒有離開過伊朗」。我現在可能身在德國,可是我的回憶、家人親友都在伊朗,我當然希望有一天可以再回去。

Q6

在影片的最後拍到一個七歲的小女孩大喊「女性、生命、自由」(Women, Life, Freedom),想要知道她的後續?

導演

那個女孩的影像是來自一個匿名的影片。我不知道女孩是誰、也不知道拍攝者是誰,但我看到她的臉在畫面中,覺得她目前應該沒事。

Q7

導演透過這部電影想傳達的事情?

導演

創作者拍攝影片的主要目的是想記錄一段歷史,而不是真的希望這部電影能夠改變什麽。我希望拍完這部電影,如果未來有人看到能夠想起伊朗這段時間發生的事情,我想在伊朗的人看了這部電影也會開心,因為它不只是我的故事, 也是大家的故事。

Q8

想請問導演如何選定影片中的素材?另外導演在影片中有提到,旅居德國期間,伊朗的住處被警察闖入沒收素材,想請問有什麼珍貴的素材在過程中遺失了,可以跟我們分享嗎?

導演

選擇素材的過程中並不容易,因為素材很多。針對我個人拍攝的影像,我有選一些男性、女性同時出現在示威的場合,因爲這個情況下大家都戴着口罩,比較沒問題。如果有露出臉的的部分也會模糊處理。關於第二個問題,警察到我家沒收了包括了影像、照片、錄像跟硬碟等等,目前還是無法拿回來。

Q9

想知道片中播放的配樂名稱,以及影片中有四、五次轉場是從窗戶裡面往外拍的畫面,這個畫面有什麼特別的涵意嗎?

導演

那首歌的名字叫做〈Our Home〉,演唱的人是Marjan Farsad。窗戶的部分, 原本是我很喜歡記錄窗外不同的景色,特別喜歡雨天。在剪輯過程中,我發現窗景的畫面可以做更深層的應用,所以把它們放進影片裡。