幻真的原鄉:專訪沖繩導演高嶺剛(完整版)

據聞您在1970年代,看了約拿斯.梅卡斯(Jonas Mekas)的《追憶立陶宛之旅》(Reminiscences of a Journey to Lithuania, 1972)後深受啟發。請您談談當時的觀影感受?

1970年,我以公費留學生身分,從沖繩被派遣到京都的大學學習美術。當時還受美軍統治的沖繩並不屬於日本,回歸日本的運動正如火如荼地進行。父母期望我當醫生,反對我成為畫家。我在家裡待不下去,於是抓起護照,帶著離家出走的心情去了京都。與其說為了追求畫家的職志,不如說希望重新開始。然而,我對提筆作畫所能獲得的「身心成就感」卻提不起興趣,或許是覺得創作成形過程中的「迷路」才更重要吧,自認為「不作畫的畫家」,都不去上課,在寄宿處過著怠惰的生活。我時不時就拿著8mm攝影機拍攝京都的風景,發現我們明明把日本當作祖國,而京都集其傳統之大成,我卻對這裡不太熟悉。那時我深深著迷於日本及美國的獨立電影,例如高林陽一、大林宣彥、斯坦・布拉哈格(Stanley Brakhage)、安迪・沃荷(Andy Warhol)等等,尤其受到梅卡斯《追憶立陶宛之旅》的強烈衝擊。

我將創作手法的方向從「不作畫的畫家」調整為「用8mm攝影機看風景」,卻仍覺得沒有完全掌握具體的方法,因而有點煩悶。看到《追憶立陶宛之旅》,彷彿砰一聲被推進「電影的沼澤」。當初看的是無字幕的16mm膠卷版本,那時對立陶宛和梅卡斯都還一無所知,跳接和定格的拍法讓人暈眩(當時的我看來,就像是用槍射擊東西)。梅卡斯的口述語氣沉穩,電影則好像生物一般正抽搐著身體。我對故鄉石垣島的記憶跟本片的影像疊合,很快就被擄獲。在我日後的電影創作中,將這種「電影的抽搐」,解釋為「電影的マブイ・Mabui・魂魄」。

《追憶立陶宛之旅》

您如何受梅卡斯啟發,進而拍攝一系列以沖繩為題、公路電影式的散文紀錄電影?

在開始觀賞獨立電影前,我印象中的電影就是商業電影,認為這些出產於片廠制度的電影跟我毫無關係。我曾將拍攝的8mm膠卷稱為「美術錄像」,但後來得知錄像也有「錄像藝術」的制度在糾纏,就又覺得不太對勁。發現《追憶立陶宛之旅》中「喝故鄉井水」的場景也能成為電影後,我獲得很大的勇氣,終於毫不猶豫地決定將8mm也稱為電影。

受到本片的強烈影響,我擅自決定「師承」梅卡斯,要說我從他身上學到了什麼,我想大概就是「要學自己想學的」這件事。於是我回到沖繩,開始用8mm攝影機拍攝沖繩的風景。然而,「自己想學的」這想法也困住了我,可能我當時也正處於難以明確定論喜好的年紀吧,或許也正是為了確定自己「喜歡什麼」的這個「什麼」。對我來說,拍攝8mm膠卷的電影是必要的過程。

於是,我決定要拍攝「沖繩風景裡散發的屍臭」。

另一方面,回顧當時對電影的想法,在經歷這數十年的電影創作後,是否有什麼改變?特別是您與約拿斯.梅卡斯相遇並帶他去沖繩旅行之後的感觸。

雖然受到《追憶立陶宛之旅》影響決定將《沖繩夢囈》(Okinawan Dream Show)(1974)作成電影作品,但那之後電影都與梅卡斯作出區別,其實也是對他的一種禮貌。

1996年,我因為東京的詩人企畫的電視節目,跟梅卡斯在沖繩見了面。我們喝了很多泡盛[1],相談甚歡,但我其實不太記得說了什麼。梅卡斯在深夜的酒會大聲唱出立陶宛的歌,我則用龐克風唱了沖繩民謠表達我的敬意。梅卡斯在沖繩的海岸散步時,用Bolex 16mm攝影機拍了我。我現在都還沒看到那時候拍的節目錄影帶。

節目錄製結束後,我繼續用自己的小型數位相機拍攝沖繩的模樣,做成作品,取名叫《私拍夢幻琉球J‧M》(1996),以梅卡斯在場的風景,和他回去以後的日常風景構成。以這個作品為契機,2006年時我的幾部電影,在梅卡斯主導的紐約獨立電影劇院「經典電影資料館」(Anthology Film Archives)舉辦放映會。「經典電影資料館」是由梅卡斯擔任館長的獨立電影專門電影院,梅卡斯的獨立電影評論集《梅卡斯的電影日記》(Movie Journal: The Rise of the New American Cinema, 1959-1971)也是我的必讀書。我也是大概那時候知道了梅卡斯就是獨立電影的守護神。

節目拍攝前往沖繩途中,我把作品試播給梅卡斯看,那時候他對我說「camp film」,至今我還不知道是什麼意思。

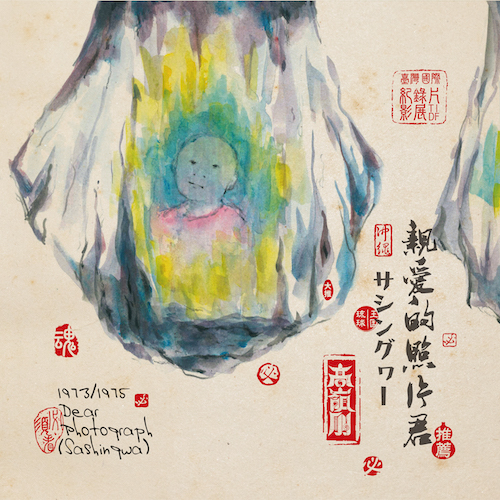

《親愛的照片君》(Dear Photograph, 1973)的拍攝手法,像是以攝影機運動撫摸每一幀家族肖像,為照片疊加了一層「再紀錄」的特性。拍攝時就意識到這種「紀錄性」嗎?片名及「拍攝已成為紀錄的家族肖像照」之間又有什麼關係?

這部片是「紀錄的記憶」的紀錄,把家中的黑白紀念肖像照放大成報紙大小後再著色。拍攝當下完全沒有打算把它當成「電影作品」,只是想將記憶稍微加工,做出單一概念的錄像。照片上是我的家人,但介紹家人沒什麼意思,希望能重現紀念照中蘊含的「靈氣的呼吸」。片名原文「Sashingwa」是沖繩的俗語,「Sashin」是照片,「gwa」則是對小東西、可愛東西的暱稱。幾乎家家戶戶都有家族紀念照,將普通變得不普通,更具意義。

《親愛的照片君》是紀錄了紀錄的記憶的作品。把家中的黑白紀念肖像放大成報紙大小後著色。「Sashingwa」是沖繩的俗語,「Sashin」是指照片(写真・shashin),「gwa」是對小東西、可愛東西的暱稱。家族的紀念肖像幾乎家家戶戶都有,普通變得不普通,更具有特別的意義。

以下再稍微詳細說明一下製作經過——我在1973年舉辦了著色照片的個展。那時候我正好開始從「畫原創畫作的成就感」轉而對「不確定的記憶」產生興趣,大概也是受到當時常用既成品創作的普普藝術影響吧。我把那個攝影展用8mm攝影機拍下來。當我一邊聽著石垣島的親戚唱歌,一邊慢慢調整淡入和淡出看著上色照片,我感受到它比起「攝影展的紀錄」,更像是「觸摸記憶的心情」,於是上了標題作成作品。

《親愛的照片君》至今為止嘗試了許多投影方式播放。如用多台投影機一次投影在同一個面上、深夜時投影在庭院的樹上(看起來比較淡——雖然附近的人有被嚇到)、投影在白沙的浪花上,並請喜歡的民謠歌手來現場演唱(感覺就好像記憶被海浪洗滌了)等等。人工上色的作法在越戰的時候常用在美軍的上色照片上,掛在照相館的展示櫥窗裡,對我來說則是小時候零食的顏色。淡入、淡出作得比較長是為了不影響記憶的反芻。臉上則沒有上色——這樣殘影效果會讓白色的臉留到最後,讓人分不清實像和殘影的界線,就好像是照片裡的人在凝視著自己一樣。

《沖繩夢囈》(Okinawan Dream Show, 1974)以公路電影的形式,記錄了街道、日常、遊民、軍人、狗的屍體等等,感受在風景中的「屍臭」。請談談片名的由來,以及這段以8mm攝影機進行的「風景凝視」對日後電影創作的意義。

這部作品讓我發現,這樣記錄風景,與其說像是驗證現實,更像是夢的記憶。製作本片時的筆記如下:

- 雖說在沖繩沒什麼人知道,但不能只是模仿《追憶立陶宛之旅》——創作目標是讓作品具備電影才能達成的「電影的マブイ・Mabui・魂魄」——但模仿梅卡斯的意念則OK。

- 不把日本流行的東西帶回沖繩炫耀。

- 不讓電影特權化(包括自我警惕不要拿起相機就虛張聲勢)。

- 不打從一開始就為了做成作品而拍,要以觀看沖繩的日常風景為起點——自問真的需要攝影機嗎?——不急著得出結論——總之不放下8mm攝影機。

- 不讓它變成只是「某些地方未處理完成」的電影。

- 不搭日本回歸運動的順風車,而去拍一些具象徵意義的風景。也不要因為受到影響而拍…。

- 不拍日本電影——而是琉球電影——也就是在沖繩才能拍得出來的電影——要以此為方法。

- 不把拍攝對象只當成便於電影運用的風景。

- 不把沖繩當成電影素材——不讓電影逢迎諂媚沖繩。

- 沖繩的「土地漂流的Mabui・マブイ・魂魄」和「電影的Mabui・マブイ・魂魄」幾乎可以等同。

- 8mm膠卷的粒子裡經常潛藏「電影的Mabui・マブイ・魂魄」,不當成一種失敗。

- 不羨慕看起來很專業的35mm。

- 不讓作品充滿沖繩政治情勢說明的使命感,陷入電影家家酒。也不做印象操作式的錄像藝術家家酒。

- 可以跟工作人員(雖然只有我跟錄音的Tarugani兩個人)激烈辯論,但絕不強加自己的價值立場在對方身上。

- 不強加個人經驗、世代經驗和地方經驗。

- 不擅自定義家人朋友沒有電影感——不預設家庭電影沒價值。

- 前往拍攝地點時,只決定方向(騎著Tarugani的750cc重機)。太明確的目的地容易淪為「為拍而拍」。

- 盡量不要設定畫面中心。讓觀者可以想像畫面之外的上下左右各方向。

- 風景的屍臭——沖繩的風景裡有大戰[2]時死者的「Mabui・マブイ・魂魄」,我想至今還沒解決,祂們還在漂流。(究竟解決是可能的嗎?那些魂魄們在哪裡做什麼呢?)

- 攝影機及錄音機是道具,用來吸收風景中遊蕩的「Mabui・マブイ・魂魄」的氣味。因此基本上以一個場景20分鐘・FIX・36張稍微慢動作拍攝。

- 凝視風景——也被風景凝視。動態影像中,以這種「等待的方法」拍攝的對象通常較少——特別是街道風景中不動的人,通常容易以美化運動之名遭到排除,因此不要將攝影日期延期。

- 不過度強調風景的等價性,讓它變成像監視器畫面那種無機錄像。

- 不為了達成「逃離拍攝對象之目的」使用無取景手法。

- 不為了拍攝假裝跟對方成為朋友,拍完道具收一收馬上離開。

- 不強調島歌音樂文化上的價值,而是將之用作漂流於日常風景空氣中混雜的聲音(計程車上、巷弄裡傳來的廣播島歌)。

- 毛片重複看十次以上(試播時喝泡盛OK)。

- 不要過度拘泥於這些電影筆記而綁手綁腳。

我幾乎成功實踐了以上所有想法,最後花15小時剪輯了約3小時的膠卷。聲音不是附在膠卷上的音軌,而是用卡式錄音機播放的手動分離式,並取名為Okinawan Dream Show:「Okinawan」的「n」含有沖繩人的意思,「Dream Show」則是取獵奇展示物之意,標題以語感為優先。實際拍攝結束後,標題的意義不再是表面上的流行華麗感,變成拍下純樸而認真可愛的人們的「夢淚沖繩風景」。

後來的《樂園幻景》(Paradise View, 1985)、《運玉義留》(Untamagiru, 1986)、《夢幻琉球》(Tsuru-Henry, 1998)、《變魚路》(Hengyoro, 2016)都採取敘事電影的形式推進影像敘事,不那麼「寫實」,雖是不同時空,但仍清楚回應1970年代的「沖繩復歸」議題。片中有各種民俗傳說、神怪與奇幻元素,請談談運用魔幻手法來陳述、描繪活在復歸後沖繩的感受。

沖繩島歌歌手嘉手苅林昌的母親Ushi寫過一首琉歌:「あたら我がウチナー/品物ぬたとぅい/取たい取らったい/上に任ち (啊啊我的沖繩/就像商品一樣/被人奪來奪去/只能聽命上意)」,是一首感嘆沖繩世道快速變化的詩作。

我完全不覺得屈辱的美國統治時代比較好,但以1972年5月15日為界,被復歸日本、被告知「從今天起你就是日本人了」,也讓我感到奇妙而困擾。只是「主子」從「美國」變成「日本」,沖繩人因無法成為自己的主人感到焦慮。為了成為日本而對沖繩語敬而遠之,總說要「跟上本土、追過本土」,急著日本化,我不想只是天真地把這般沖繩世態寄託在電影裡,所以才將劇情電影的時代設定在復歸日本之前。

參與我電影演出的可愛演出者們——有沖繩戲劇的演員、島歌歌手、空手道藝術、搖滾樂手(先不論東京的演出者們)——例如,我將沖繩島歌設定為混在空氣中的日常聲音,但島歌歌手們實際上都是遠遠超越我想像的熟練表演者。然而,實際見面之後,她/他們完全不會讓人覺得難以親近,都是So-Uchinanchu(正港的沖繩人)。她/他們都不是演電影的專業演員,但本來就已具備電影所需的基本,也就是能夠體現沖繩的空氣,在拍攝現場沒有過與不及,能夠平穩演繹自己的角色。在表演上也不是跟我達成合意後決定,如果拍攝前在細瑣的討論上消耗太多能量,到了正式上場的時候反而會停機。雖然確實討論的時候意見相符的話彼此應該會感情更好啦…。在拍攝現場,所有人都往同一個方向前進確實可以讓人獲得某種「成就感」,但畫面上有時候卻會顯得有些無聊。我在電影快要崩壞的時候辛苦堅持不願放棄。從演員的角度而言,她/他們也會被電影吸走自己的實際模樣,說不定表演也是在自己快崩壞的狀態下進行的。

很多人都這樣說過,要在電影裡演出普通這件事,真的並不簡單。

以下是各個電影製作時的製作筆記:

《樂園幻景》(Paradise View)(1985)——

- Chiru(戶川純)是沖繩人→沖繩語(日語字幕)。Ito(細野晴臣)是日本人→日語

※沖繩人演員說的沖繩語上日語字幕→在沖繩也需要。

- 鬆綁電影的邊框→在風景中凋零、解體、風景侵入電影中。

(風景是沒有完結收尾的)

- 「マブイ・Mabui・魂魄」——根據民間的傳承,「Mabui在人受到強烈衝擊時,有可能會從人的肉體掉落,通常要請巫師幫忙撿回來」。

——在《樂園幻景》中,可以解釋為「人身而為人的精神核心」。

- 《樂園幻景》是被風景吸走Mabui的男人「失去魂魄的男人、沒有Mabui的男人、Mabui-less man」的故事——主角Reishu(小林薰)則設定為沒有意識到自己丟失了Mabui的男人。

- 螞蟻——Mabui-less Man Reishu以「研究螞蟻的生態為樂」。

(不是螞蟻也OK→螳螂、大食蟻獸、貘亦可)

《夢幻琉球》(Tsuru-Henry)(1998)——

- 攝影——雖然有腳本,但準備尚未加工的「空白電影原稿」→將它在拍攝地點短暫靜置,在這個基礎上拍攝。(土地上人們的日常生活也OK)

- 剪輯——土地的氣味滲入時→不要破壞它,要小心翼翼的撕下來→在外景地租借簡易剪輯室裡進行電影的收尾工作。

- 重拍——「滲入」得不夠的話就得回去重拍。

- 其他——※在酒會上休息放鬆→跟製酒公司合作確保泡盛供應無虞,每十天舉辦Irabu湯「海蛇湯」餐會。

- 從《樂園幻景》的「マブイ・Mabui・魂魄」,到了《Tsuru-Henry》變成「マチブイ・Machibui・混沌」

- 《夢幻琉球Tsuru-Henry》的關鍵字「マチブイ・Machibui・混沌」是沖繩的俗語,反映了處在混沌狀態下的沖繩世態。各個情節浮躁而讓人不安,故事有時候進展過快,有時迷失在岔路裡,有時候則拖戲。就像釣到的魚在海中掙扎,費盡千辛萬苦想掙脫出繁複纏繞的魚線——早就說過船本來就在搖啊——啊啊好焦慮——。

- 廣播節目「Tsuru的放浪島歌通信」→Tsuru(大城美佐子)的島歌。

- 口白為當間美惠藏老師說的與那原(Yonabaru)話。

- 燒起來的James(宮城勝馬)→日常風景之中,有一個上半身燒起來也不會死的少年。

- 有劇中劇及連鎖劇的非固定「俄羅斯套娃」多層結構(※須小心→故事的喪失)

《運玉義留》(Untamagiru)(1989)——

- 長槍插進運玉義留(小林薰)的頭看起來就很痛→讓人沒勁又疼痛的電影。

- 幾乎照著腳本拍攝,預定時程也相對順利。

(※做出這樣的電影我還以為我可以變成費里尼,但是沒有成功。)

《變魚路》(Hengyoro)(2016)——

- 平良進、北村三郎,川滿勝弘、大城美佐子、親泊仲真、糸數郁實,河野和美(東京)、山城芽,西村綾乃、花井玲子、內田周作(兵庫)、石川龍一——有這些沖繩內外的演出者參與我感到非常驕傲。

(沖繩有如此厲害的演員!)

承上,您怎麼思考這些傳說魔幻元素與您影像創作的關係呢?

民間故事和傳說,隨著時間多少會歷經修正、加入新的解釋,人們會繼續口傳,可說是只屬於那片土地的寶庫。「這些民間故事和傳說,在現今的沖繩有怎樣的容身之處?」我在設定問題時有些強硬地做了這假設。比如「老豬化成人,跟人一起玩」,屬於人類知識無法涵括的領域,把這樣的民間故事照字面直接轉譯為錄像,就會成為沒考慮到人類實情而顯得荒誕無稽的虛構故事。對追求正確的歷史事實來說,扭曲和隱蔽大有問題;但對虛構故事來說,誇張和省略可說是必然要素。

說到底,虛構作品在沖繩也能成立嗎?我認為可以,而且非常必要。我並不是執著於過往的沖繩,並為了告解內心才拍電影的。我將「沖繩風景的核心」作為不可捨棄的必要條件,這些跳躍、省略的情節並非要忠實反映現實,而是期待藉此創造出電影的趣味性。

為作品的趣味性增添色彩——包含豐富的風景、人、故事、語言、音樂等等,但「創作者的意圖」也不容忽視。電影一旦完成,膠卷還是數位、工作還是興趣、收費還是免費、字幕、觀賞環境、電影院、前往的目的地、熟悉的場所、看的時機、跟誰看、是否看了好幾次、是否從頭看、是否從中途開始看,然後自己在腦中把故事串起來、有沒有看到最後、音量、大銀幕、電視螢幕、電腦、智慧型手機等等,都會造成微妙差異。各情節未必會從屬於電影本身的目的。

我認為的「沖繩風景的核心」之一,是漂在日常風景之中,弔詭的「Chirudai[3]・慵懶 」。Chirudai常用做負面的詞彙,象徵沖繩不具生產性的懶惰現象,但我將它解釋為漂在沖繩的土地上應該尊重的東西,定之為「神聖的慵懶」。本來空氣就不會成像,真誠對待電影裡未被加工的拍攝地點、故事、島歌、人等等,是醞釀出「チルダイ・Chirudai・神聖的慵懶」的關鍵。

上述作品的敘事越趨複雜,也一直對電影的敘事與形式進行實驗。在編寫和製作電影時,一般來說您是怎麼進行的?創作核心又是什麼?

我在拍攝沖繩時是不講道理的,感覺更像是與風景裡飄盪的「マブイ・Mabui・魂魄」同住,進行劇情片、沖繩戲劇演員,以及島歌歌手的紀錄。

電影會再生產出電影。

評論家仲里効曾說,您的電影構築出獨特的「高嶺剛世界」,除了堅持沖繩方言與風土元素外,主要由同一批沖繩芝居[4]/劇場、島歌、其他沖繩表演藝術的重要藝術家和演員飾演,您怎麼思考他們的生命與您作品的關係?

在電影中讓人作為演員演繹角色,就是向她/他們借了一點實際的人生,我要說的不是「他們象徵沖繩」這種社會寫實主義,但我會在選角階段,期望找出電影所需要的日常空氣,以及呼吸其中而毫不突兀的人,這在每部電影中幾乎都有成功。在拍攝現場我最重要的工作,就是不去破壞她/他們所具備的風味。我完全不介意讓演出者在各部電影裡重複出現。

有評論者質疑沖繩電影不該被簡單地納入日本電影範疇中,似乎沖繩之於您的電影作品,您的電影之於沖繩,已經成了互主體和客體的關係,請分享您持續以沖繩為題的關懷與堅持。

50年前到京都時,我覺得那是異國.現在也是一樣。我的電影不知不覺變成了「日本電影」,這件事反而讓我覺得很不自然。我的電影不代表沖繩,沖繩也不會同意讓我代表它。我不打算保持客觀冷靜。我希望我的電影可以是沈溺在沖繩風景裡的電影。

某種程度上,您的電影作品總在訴說一種身分和認同上的失落,也在尋找一個歸屬的原鄉,這個地方真的存在嗎?您怎麼回應這樣的解讀?

熟悉的風景會不斷消失。就算想依靠逐漸淡化的記憶抓住它們,「我的風景」仍然會從手中的縫隙滑落,好像我們並沒有辦法留住風景。風景中飄蕩著Mabui(魂魄)們的「聲音,或無聲的聲音」,但就算我單方面去追求它們,也未必總能如願。

我正以「Mabui們的叛亂」為主題構想下一部作品,暫題為《Afa[5]》(2022)。

您的作品有非常多不同版本,但部分元素會被重複使用,這次為了TIDF的展演,也重新修剪了《樂園幻景》(Paradise View, 1985/2020),好似影片故事會增長、改變。這些不同的版本和修剪,對您來說意義是什麼?

我認為我幾乎所有的電影都「還在電影中」(有超過一個版本,是因為我的決定常多次反覆。雖然無法保證作品會變好,但我有在努力)。大概回應以下幾點:

- 拍攝也是對做不到的事所進行的確認。

- 我自己的心情轉變。

- 有時是對記憶的再現順手做的微調。

- (這個說法有些不夠謹慎)要說實驗的話,可說是將原本寄生在故事中的各情節進行拆解,也就是試著把我的所有作品重製成一個作品。讓每個情節脫離它們在原先作品中的功能,具備別的面貌,如此一來一旦對這面貌膩了,只要再改成別的面貌就好——由好的風景支撐起的情節,可以經得起這樣「亂搞」。

- 為了製作其他版本而進行試播時.會準確判斷「可以補的洞和不能補的洞」。

身為沖繩導演,「沖繩復歸」這母題對您來說,是否仍有未被訴盡之處?

我認為,「世道交迭」是掌權者為一己之便,改組社會的運作方式。有時候是在不知不覺中發生,但有時則明顯公然違反人們的意願。我曾經在《沖繩慼擼怠[6]》(1978) 這部電影中說過:「沖繩是日本嗎?如果『Chirudai・チルダイ』消失不見,我才會答是」。

過去在沖繩追尋與您創作相關的資料時,也在大田和人先生家中有幸看到您的畫作,也在Kadekaru Rinsho: Songs and Stories中看到您再拍攝Kadekaru Rinsho表演時進行繪畫創作,是否可以談談您對採取不同媒材創作的決定?電影、攝影和繪畫對於您的創作來說是否又有不同的意義呢?

「電影」→比較間接

- 拍攝等各個過程中要做的工作相當具體,但我會在腦袋裡,跟這些具體工作產出的「電影的考量——也就是最終而言作為電影是否有趣…」思考纏鬥,容易變成只是把腦袋裡想的事情化為電影——啊啊令人焦慮。

「繪畫」→比較直接

——拍攝前、拍攝當中

- 畫出拍攝用的全場次分鏡。

- 拍攝用的分鏡,畫得太精緻像引用照片,跟故事失去關聯性,作為拍攝分鏡反而會派不上用場。

——拍攝當中、拍攝後

- 不要過度用腦思考,快速描繪→島歌歌手的一節現場表演(畫風會變得有點表現主義,但不同於學生時代學畫時討厭的那種所謂「身心成就感」)。

- 以參與各電影演出,我最愛的演員們為題材。

- 避免過度入侵職業畫家的領域,而顯得自以為是(讓電影過度干涉是NG行為)。

這次回顧專題非常難得,很遺憾您無法前來,有沒有特別想對台灣觀眾說些什麼?

非常感謝企劃這次專題的TIDF與相關人員,以及所有觀眾。不管是以虛構或非虛構形式,如果說認識沖繩的線索當中有「空氣」這一項,我希望各位都能體會看看。沖繩的日常空氣或許有些抽象而難以掌握,但說白一點,風景、人、島歌都會為我們帶來這個「空氣」,希望大家能感受到它的魅力。